痩せたいけど食べたい!食べてしまう原因や太らないための食事法・生活習慣

【2023最新】痩せたいけど食べたい…食欲が抑えられずダイエットが続かないという方も多いのではないでしょうか。今回は、そんなときにおすすめの食事法や、痩せたいのに食べてしまう原因、おすすめの食べ物、痩せ体質に導く生活習慣などを、まるっとご紹介します!

痩せたいけど食べたい!どうしたら?

“正しく食べて”痩せやすい体をつくる

「食べることの目的はいくつもありますが、そのひとつが“生きるため”。食べるということは人間の本能です。数日間は続けられたとしても、“一生食べない”ということはできないのです。食べないダイエットがうまくいかない理由は、食べたいという欲求があるのに、食べないという行動をとっている自分に対し、無意識に矛盾を感じたり、“食べたいのに食べられない”という葛藤を抱えながらダイエットをしているため、長続きしません。“生きる”という本能に一致するダイエット方法は“ちゃんと食べる”ということ。“食べてはいけない”ではなく、“正しく食べることが大事”という意識に変わることが、食べるダイエットへの第一歩です。

しっかり食べて痩せやすい体を維持する、という考えに変われば、食事の内容や食習慣も変わってきます。そうすると、食べてもリバウンドしない体に変えていくことができます」(三城さん/以下「」内同)

「実は、ダイエットに必要なエネルギーの代謝は、食べることで促進されます。また、美肌を生み出すのに必須な“新陳代謝”と言われる細胞の入れ替わりなども、食事を摂ることでしかうまくいきません。

“しっかり食事をして、痩せやすい体をつくっていく”というのは、車をイメージしてもらうと、わかりやすいかもしれません。車はガソリンを入れて、メンテナンスしながら乗ることで、長く、うまく動いてくれますよね。人間の体もそれと同じで、ガソリンとなる食事を摂って、メンテナンスという調整をしていくことで、調子のいい体をつくることができるのです。

そして、食事だけで大体ランニングを30分しているのと同等のエネルギーが消費されます。ということは、食べてエネルギーを摂取しながら、消費もしているわけです。そう考えると、食べることへの恐怖心も減らせますし、“食べることで痩せやすい体がつくれる”ということも納得できますよね」

食べながら痩せる食事習慣

「食べながらとはいえ、むやみやたらに何でも食べていいという話ではありません。不足している栄養素があったり、必要だけどあまり日常的に食べていないものがある場合は、それらを積極的に食べる意識をもつことが必要です。“これを食べてはいけない”という厳しい制限はないものの、摂りすぎているものは控えるようにしましょう。例えば、ラーメン&ライスがイメージしやすいと思うのですが、糖質は必要な要素である一方、ラーメンとお米のセット、というのは糖質の摂り過ぎです。どちらかを減らして、野菜や肉、魚のメニューを足したほうがいいですよね。多いものは減らし、足りないものは増やし、調整して食べるということを意識しましょう。バランスを取ることを習慣化していくことで、しっかり食べていても太らない、という結果に繋げることができます。

ポイントとなるのは、1食1食を制限するのではなく、1週間で帳尻合わせするということ。1日のうち1食、ラーメン&ライスを食べたとしたら、そのほかの食事はエネルギーの観点や栄養バランス、食べるタイミングなどを考えたバランスの良い食事に調整できればOKです。この方法であれば気軽に続けることができ、ストレスなく、痩せやすい体に向かっていくと思います」

痩せたいのに食べてしまう「主な原因」

【1】食事制限の反動

株式会社タニタ 開発部主席研究員 栄養士

西澤 美幸さん

学生時代よりタニタの体脂肪計開発プロジェクトチームに参加。世界初の乗るだけではかれる体脂肪計をはじめ、体組成計、活動量計などの回帰式や判定アルゴリズムを開発した。栄養士の資格を持ち、技術開発研究者と栄養士の二つの視点から健康とからだに関する講演の講師も行っている。

「人によっては、朝食を抜いたぶん、1日の摂取エネルギーが抑えられ、トータルのエネルギーがマイナスとなって痩せたというケースもあるかもしれません。しかし、その状況を続けていくと、昼食や夕食で食べ過ぎて長期的にみると結果的に太ってしまったり、体内時計がズレることで生活習慣病のリスクが上がってきます。

また、体温が上昇する時間も短くなるので代謝が下がり、消費エネルギーが減って、太りやすい体になってしまいます」(西澤さん)

【2】睡眠不足

Emma Sleep Japan カントリーマネージャー

小原拓郎さん

2020年Emma Sleep Japan合同会社(エマ・スリープ)へ入社。日本進出プロジェクトを推進、2020年12月より自社D2Cサイトを立ち上げ。ドイツ発のスリープテック企業として本社の睡眠研究をもとに日本の睡眠改善に取り組んでいる。スリープテック・ブランドの専門家としてマットレスや睡眠の知見を発信。

「睡眠不足になると疲労感などから、日中の運動量が低下する人が多いです。そうすると、おのずと消費カロリーが減少します。同じように食べているだけなのに、消費カロリーとのバランスでカロリーオーバーになることも。

また、睡眠時間が不規則になれば、食事を摂るタイミングもまちまちになります。回数が食べられないから、1回でがっつり食べておこう、なんてことも起こりやすくなりますし、ストレスで食べすぎてしまうといったこともあるでしょう。これらも、もともとの原因をたどれば睡眠不足と言えそうです。

もうひとつ、特筆すべきは、起きている時間が長いと、食欲を高めるホルモンの“グレリン”が増大し、食欲を抑えるホルモンである“レプチン”が減少するということです。つまり、睡眠時間が短いと、自分でも気が付かないうちに食事量が増えたり、高カロリーの食事を選んで摂取してしまい、太りやすい食生活になってしまいます」(小原さん)

【3】生理前

産婦人科専門医

吉形玲美先生

浜松町ハマサイトクリニック 婦人科医。医学博士、日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、日本女性栄養代謝学会幹事。東京女子医科大学医学部卒業後、同大学産婦人科学教室入局、准講師を経て、現在非常勤講師に。2010年7月より浜松町ハマサイトクリニックに院長として着任。現在は同院婦人科診療のほか、多施設で女性予防医療研究に従事している。更年期、妊活、生理不順など、ゆらぎやすい女性の身体のホルモンマネージメントを得意とする。

プロゲステロンが優位に出ている時期は、心身ともに不調を感じやすいのでダイエットには不向き。ストレスを感じると、過食したり、甘い物を食べてしまったりしやすくなりますから、この時期はダイエットの最適タイミングとはいえません。体を労って。また、生理中も、無理をするのはやめましょう。

痩せたいときに効果的な「食べ物」

【1】鶏肉

パーソナル管理栄養士

一般法人日本パーソナル管理栄養士協会 代表理事

食の相談窓口San-CuBic代表

HER-SELF女性の健康プロジェクト理事

三城円さん

大学卒業後、病院勤務に従事。その後、筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。自身のダイエット・摂食障害の経験から、食べる恐怖や罪悪感を持ち、苦しんでいる人のサポートをするため2011年にパーソナル管理栄養士として独立。食べるダイエットを基本とし、ダイエットや摂食障害、アスリートなど、一人ひとりの目的に沿った食事コンサルティングを行なっている。「健康なときこそ、食の相談は管理栄養士にするのが当たり前な社会づくり」を目指し、さまざまな活動にも取り組んでいる。著書は『一週間で体が変わる 食べながらやせるすごい方法』(サンマーク出版)。

「鶏肉は胸やささみ、どちらもダイエットしている人には高タンパク低脂質のためおすすめです。ささみは胸肉の一部なため、栄養素的に差はなく、疲労回復に効果があるイミダゾールジペプチドについてもどちらも多く含んでいます。調理のしやすさや、好みで選ぶようにしましょう。調理の面では毎回、皮を取るようであればささみのほうが良いでしょうし、筋取りが面倒であれば胸肉を選ぶといった具合で、使いやすいものを選んでください。また、調理法によって胸とささみを使い分けるというのも食感の違いなどを楽しめ、レシピのバリエーションも増えるのでおすすめです」(三城さん)

【2】卵

東京家政大学大学院 (タマゴのおいしさ研究所)特命教授

峯木眞知子先生

みねき まちこ/農学博士、管理栄養士、専門官能評価士。専門分野は調理科学・応用栄養学。卵のおいしさの研究を40年以上継続中。栄養監修をした著書『まいにちタマゴ 専門家が教える最高の食べ方』(池田書店)が発売中。

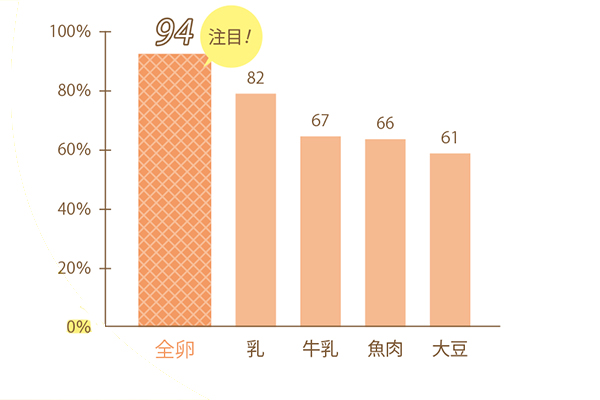

\摂取したたんぱく質が体内で利用される割合/

出典:山内文男『大豆の科学 シリーズ〈食品の科学〉』

ヘルシーボディを目指すなら、たんぱく質をしっかりとることで筋力をつけ、脂肪を燃焼させることが大切。特に卵のたんぱく質は、肉や魚などより体内での利用効率が高く、なんと94%です(図参照)。朝食を「卵かけごはん」にして体を動かせば、筋力アップにつながるというデータも。また、たんぱく質が豊富だと消化に時間がかかるので、満腹感が持続し、食べすぎを防ぐことができます。

【3】納豆や豆腐などの大豆食品/青魚

内科医

奥田昌子先生

おくだまさこ/医学博士。京都大学大学院医学研究科修了。健診並びに人間ドック実施機関で20万人以上の診察に当たるほか、大手化学メーカー産業医を兼務。著書も多数。近著『内臓脂肪を最速で落とす 日本人最大の体質的弱点とその克服法』(幻冬舎)が話題。

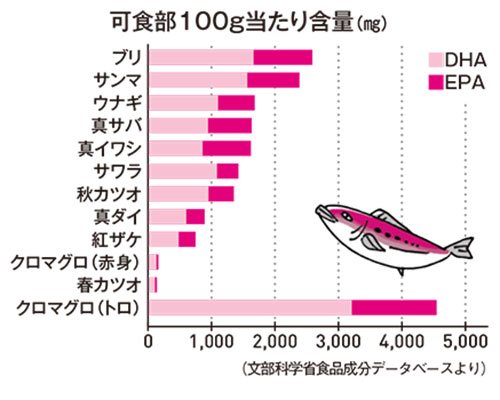

内臓脂肪をつきにくくする大豆食品や魚を積極的にとって!

「大豆に含まれるたんぱく質の一種に、肝臓の中性脂肪を減らして脂肪の分解を進める働きがあることが、動物実験によってわかっています。豆腐や納豆など、大豆が原料の食品は積極的にとるのが正解。また、特に背中の青い魚に多く含まれる油、EPAやDHAも、中性脂肪を減らして内臓脂肪をつきにくくしてくれます。厚生労働省は、EPAとDHAを合わせて1日1000mgとることを推奨しています」(奥田先生)

【4】海藻類

フリーランスエディター&ライター

門司 紀子さん

大学在学時からCanCam編集部にて編集アシスタントとして“雑誌づくり”のキャリアをスタート。約20年、フリーランスエディター&ライターとして活動。趣味は料理とゴルフ。Instagramでも、料理レシピや“mondeli”ケータリング写真を発信中

関連記事をcheck ▶︎

海藻は食物繊維たっぷりで低カロリー、言わずと知れたダイエットの味方です。胃の中で水分を吸収・膨張するため満腹感があるうえ、便秘解消効果も。また海藻表面のぬるぬるした部分はフコイダンを含み、脂質の吸収を抑えて体外に排出する働きが。さらにビタミンA、ビタミンB2、ビタミンCなども含むので、美肌にもひと役買ってくれる食材。

太らないために気をつけるべき食事

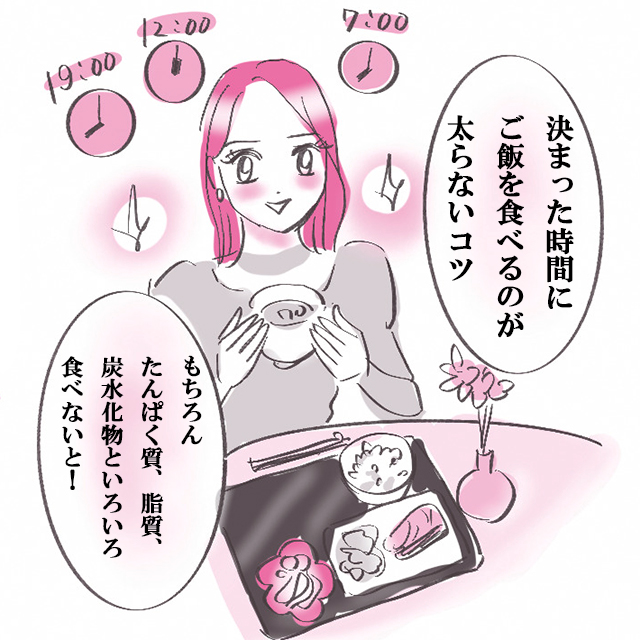

【1】食事の時間を統一する

ハーバード大学 医学部客員教授

根来秀行先生

ねごろひでゆき/医師・医学博士。奈良県立医科 大学医学部客員教授、杏林大学医学部客員教授、信州大学特任教授、事業構想大学院大学理事・教授。著書は『病まないための細胞呼吸レッスン』(集英社)など。

ウィズコロナで3kg程増えた体重。

「最大の原因は食事時間のバラつきです。朝食7時、昼食12~13時、夕食18~19時と食間は5~6時間空くことが理想。すると食後3~4時間で消化され、1~2時間の空腹タイムが生まれます。この空腹時に代謝を促す成長ホルモンが分泌され、痩せる準備が始まります。しかし、空腹になるために無理に食事を抜くのは逆効果。空腹が長く続くと体は飢餓状態になり、栄養を蓄えようと太りやすくなります。また、体内時計も狂い、成長ホルモンの力がダウン。成長ホルモンは免疫にも関わるので今は特に大切です」(根来先生)

【2】ベジファーストで食べる

パーソナルトレーナー

竹下雄真さん

『デポルターレクラブ』代表。スポーツ選手や著名人のパーソナルトレーナーとして活躍。『「1日1分」を続けなさい!一生太らない“神”習慣』(世界文化社)など著書多数。

「食事中、血糖値を急激に上げないことが太らないコツ」と竹下さん。血糖値が上がると、それを下げようとすい臓からインスリンが分泌され、脂肪を蓄積させます。インスリン分泌を抑えるために、1)野菜→2)汁もの→3)肉や魚→4)血糖値が上がりやすい炭水化物の順に食べることを習慣に。

【3】「たんぱく質+ミネラル類+良質な脂質」を中心にバランスよく食べる

管理栄養士

前田あきこ先生

まえだあきこ/パーソナルコンディショニングコーチ、日本抗加齢医学会指導士。女性ライフクリニック銀座・新宿のダイエット外来にて認知行動療法を取り入れた栄養や運動、睡眠などの生活習慣改善を指導。

「基本はミネラル類を含む5大栄養素。中でも、たんぱく質と良質な脂質は体を作る柱、マストでとりたいです。たんぱく質量が多くてカロリー控えめの食材は、鶏胸肉や刺身、かまぼこなど。脂質はアマニ油やえごま油など、体内で作ることができない必須脂肪酸の不飽和脂肪酸がとれるものがべター。納豆やおひたしなどにひと垂らしして、加熱せずに体に取り込むと効果的です」(前田先生/以下「」内同)

【4】早食いをしない

「食物繊維のとれる野菜から食べ、血糖値の上昇を緩やかにするベジファーストに加え、気をつけたいのが早食い。食べる速度が速いと消化吸収も早くなり、同じ食事でも血糖値が上昇しやすいのです。おすすめは、箸を使って、時々箸置きに戻すこと。“持つ・とる・食べる”のステップごとに速度が落ちる上、咀嚼回数もアップ。早食いの人はぜひ実践を!」

【5】咀嚼回数を意識する

「おにぎりやサンドイッチなど持って食べるメニューは、手で持ったまま食べ進めると咀嚼回数が減り、消化に悪影響を及ぼします。さらに紙などの軽い皿は持った感覚が薄く、食べていることに意識が回りにくいので、消化に影響をもたらす“ながら食い”をしやすい傾向に。食事は皿にのせ、皿を持つ、置くを繰り返すと咀嚼回数が増え、消費エネルギーが増します」

ダイエットに効果的な「飲み物」

【1】水

マブチメディカル クリニック 院長

馬渕知子先生

\栄養×医療のエキスパート/

食糧学院副学校長。体を総合的にサポートする医療を推進。著書に『からだを救う、水の飲み方、選び方』(講談社)がある。

ダイエット最大の敵は脂肪。内臓脂肪や皮下脂肪を燃やすには、新陳代謝アップがカギに!

「その新陳代謝を上げるのが水分です。体内を巡ることで活性が上がって、ダイエットを後押し。またダイエットを左右する腸内環境も水分が不足すると悪化します。食物繊維のとれる食材とともにたっぷりの水分補給を行えば、便通も改善されます」(馬渕先生)

\便秘の場合は炭酸水が◎/

「マグネシウムは便の水分量を増やして軟らかくする働きが。ガンコな便秘の場合は、マグネシウムが多く含まれている炭酸水を選びましょう。炭酸ガスは腸の蠕動運動を促進するといわれているので、便秘へ強力にアプローチします」(鶴田さん)

【2】温かいお茶類

料理研究家・編集者

柳澤英子先生

やなぎさわ えいこ/50歳を過ぎて始めた独自の食事法で、1年で26㎏の減量に成功。その後リバウンドもなし! 『やせるおかず作りおき』や『全部レンチン! やせるおかず 作りおき』など、著書も多数。

血流を促す温かいお茶類が◎。リラックス効果も狙えます

冷たい飲み物は体を冷やし代謝を下げるので、温かいお茶類がベター。温かい飲み物にはリラックス効果があり、空腹のイライラを軽減する効果も。コーヒーも必ず無糖に。

痩せ体質に導く「生活習慣」

ボディメイカー

JUNさん

「3Days糖質オフダイエット」を考案。3か月で体重−17kg、体脂肪−16%を達成し、ベストボディジャパン横浜大会及びUSA大会でグランプリに輝く。現在は自身のボディメイク経験を生かし、トレーナーとしてダイエットに悩む多くの人を指導。著書『ダイエットに失敗してきた私がやせた3Days糖質オフダイエット』(学研プラス)も好評。

【1】適度に運動をする

ゴロゴロせずに、日常生活における運動量を増やす努力を!

「わざわざジムに行かなくてもOK。朝にストレッチやウォーキングなどの軽い運動を行うだけで、基礎代謝が約10%アップします。あとはエスカレーターではなく階段を使う、ひと駅分歩く、スーパーやコンビニには少し遠回りして行く、部屋の掃除をこまめに行うなど、日常生活でできることを見つけて、1日の運動量を増やすことを心掛けましょう」(JUNさん/以下「」内同)

【2】こまめに水分補給をする

巡りの良い体に整えるため、1日1.5Lは水分をとりましょう!

「水分が不足すると、栄養や酸素を細胞に届ける血液や、老廃物を回収するリンパ液の巡りが悪くなり、代謝も低下。汗をかきにくくなったり便秘を引き起こす原因にもなるので、1日に最低でも1.5Lは水分をとる習慣を身につけましょう。ポイントは喉が乾く前に飲むこと。トイレの回数は1日8~10回が目安です」

【3】毎日湯船につかる

目標は40~42℃に毎日20分! 湯船につかって深部体温を高め、代謝アップ!

「シャワーだけで済まさず、しっかり湯船につかって深部体温を高めることで代謝がアップ。じんわり汗をかく温度の40~42℃に20分程度入るのが理想です。体が温まることで睡眠の質が高まり、より痩せやすい状態に。入浴後は股関節周りなど、ストレッチやマッサージを取り入れると、より効果的です!」

【4】十分な睡眠時間を確保する

1日7時間ぐっすり眠って痩せ体質に!

「睡眠不足だと体脂肪を分解する成長ホルモンや、食欲抑制・代謝をつかさどるレプチン、食欲増進を促すグレリンなどのホルモンのバランスがくずれてしまうため、ぼてBODYになりやすいんです。1日に最低でも7時間は睡眠時間を確保するようにしましょう」

運動嫌いでも簡単に痩せる「ウォーキング」

ダイエットコーチ

EICOさん

2005年度準ミス日本。日本初のダイエットコーチとして、700人以上のダイエットを指導してきたスペシャリスト。自身も21歳のときに4カ月で11kg減、1年でトータル20kgの減量を達成し、準ミス日本を受賞。著書に『EICO式 自分で自分を「追い込み」ダイエット』(ぴあ)など多数。

ダイエットに欠かせないのが、ウォーキングやジョギング、ダンスなど、脂肪燃焼を促す有酸素運動です。なかでもお金をかけず、どこでも簡単にできるウォーキングは続けやすいので、ぜひ、毎日の生活に取り入れて。

「目指す歩数は、1日8000歩。まとめず、こまぎれでもOKです。歩数が少ない人は生活を見直して、ひと駅手前で降りて歩く、電車を待つ間にホームの端から端まで歩く、家の中の階段を昇り降りするなど、工夫をしてみてください。アイデア次第で、無理なく歩数を増やすことができます。歩くのは週5日、残りの2日は予備日と考えると、続けやすいですね」(EICOさん/以下「」内同)

正しいフォームで行えば、消費カロリーがアップし、筋トレに匹敵するほどのボディメイク効果もあるというEICO式ウォーキング。さっそく練習してみましょう。

【HOW TO】

(1)肩甲骨を寄せるようなイメージでわきを締め、肩の力を抜いて、下腹部に力を入れます。目線はまっすぐ前に。これが基本姿勢です。

(2)腰から前に出すようなイメージで脚を前に出し、大股で歩きます。ポイントは、両脚が二等辺三角形を描くよう心がけること。後ろ脚のひざをしっかり伸ばすことも大事です。着地はかかとからしっかりと行い、進むときはつま先で後ろをけり出すようにしましょう。

\大股&後ろ脚のひざを伸ばすことがポイント/

EICOさんによると、脂肪燃焼量は基本的に、手足が心臓からどれだけ遠いかで決まるそう。

「手足が遠くなるほど、つまり大股で歩くほど、手足に血液を循環させようと心臓が大きく動いて、心拍数が上がるため、脂肪燃焼量がアップするんです」

そして、大股で歩くときに意識したいのが、両脚が二等辺三角形になるように開くこと。

「EICO式ウォーキングのいちばんのポイントでもあるのですが、両脚を二等辺三角形に開くときにいちばん大切なのは、前脚を前に出すことではなく、後ろ脚のひざを伸ばすことです。続けていると、裏ももが筋トレのように鍛えられて引き締まり、お尻もキュッと上がります」

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

大学卒業後、病院勤務に従事。その後、筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。自身のダイエット・摂食障害の経験から、食べる恐怖や罪悪感を持ち、苦しんでいる人のサポートをするため2011年にパーソナル管理栄養士として独立。食べるダイエットを基本とし、ダイエットや摂食障害、アスリートなど、一人ひとりの目的に沿った食事コンサルティングを行なっている。「健康なときこそ、食の相談は管理栄養士にするのが当たり前な社会づくり」を目指し、さまざまな活動にも取り組んでいる。著書は『一週間で体が変わる 食べながらやせるすごい方法』(サンマーク出版)。