なぜ、便秘で太るのか。原因、解消法を医師に聞くと?

多くの女性を悩ませる「便秘」。なかなか出ないせいでお腹がぽっこり、そのままだと太りやすい体になる恐れが!便秘になる原因からメカニズム、毎日の生活に取り入れたい習慣までぜひ見直して。医師による解説、便秘改善方法でスラリとした体へ♪

便秘の影響で太る「原因&メカニズム」

「腸内環境の悪化」で太りやすい体に!

「加齢と共に胃腸の働きが弱ってくると、殺菌作用のある胃酸の分泌が減り、小腸の雑菌が増えて腸内環境が悪化。せっかく体にいいものを食べても、栄養をうまく吸収できない体になってしまいます。そうすると代謝が落ちるだけでなく、脂肪を燃焼しにくい太りやすい体に」(森さん・以下「」内同)

腸内環境が悪化すれば、便秘や内臓の冷えが起こり、さらにおなか周りに脂肪をためやすくなります。

「まずは栄養の消化吸収を高めること。それが“代謝アップ”“筋力アップ”“腸内環境改善”の近道になります」

腸内環境で「便の量・質」が決まる

京都府立医科大学 生体免疫栄養学 教授

内藤裕二先生

ないとうゆうじ/医学博士。消化器内科専門医として診療に当たる一方、最新医学に精通。消化器病学や消化器内視鏡学、生活習慣病のほか、腸内フローラや脳腸相関についても長年研究を続けている。

うんこの量や質は腸内環境の現れ。悪玉菌が多いと「ダメうんこ」に!

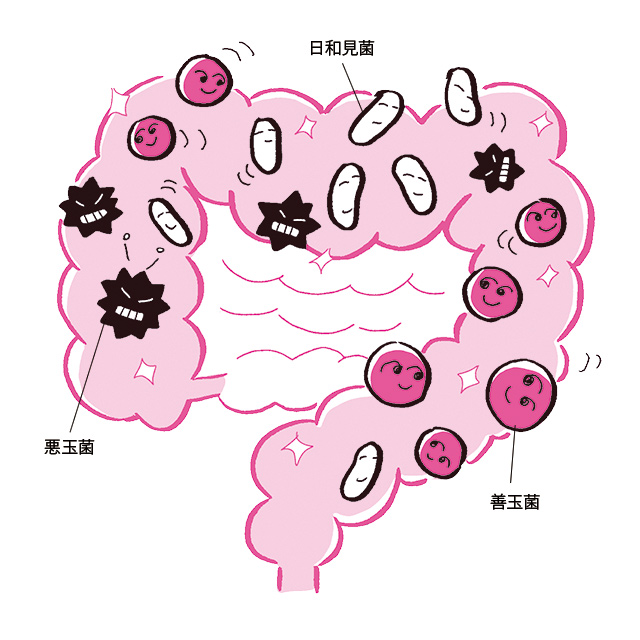

「大腸内に棲む腸内細菌は、大きくは、体に良い働きをする善玉菌、悪影響を及ぼす悪玉菌、状況によってどちらかに味方をする日和見菌に分けられます。元気なうんこを排泄するためにはこの集合体『腸内フローラ』を善玉菌優位に保つことが大切です」(内藤先生)

- 腸内フローラが善玉菌>悪玉菌の良好な腸内環境なら、元気なうんこがどっさり!

日和見菌

・バクテロイデス

・大腸菌(無毒性)

・ユーバクテリウム

・連鎖球菌 etc.

悪玉菌

・ウェルシュ菌

・ブドウ球菌

・クロストリジウム

・大腸菌(毒性) etc.

善玉菌

・ビフィズス菌

・酪酸菌

・乳酸菌

・腸球菌 etc.

【原因1】食生活の乱れ

「腸内環境を左右する最大のファクターは食事。特に、便の量が少ないのは、明らかに食物繊維の摂取不足です」(内藤先生・以下「」内同)

食物繊維の不足

「日本人の平均的食物繊維摂取量は14〜15g/日で、欧米の24〜25gと比べてもかなり少ない。ダイエット目的で、食物繊維が豊富な穀物類を極端に減らすのは考えものです」

砂糖と塩分のとりすぎ

「砂糖や塩のとりすぎは、腸内フローラを悪玉菌優位に変えることがわかっています。節制しすぎてストレスになるのは良くないけれど、なるべく控える意識が大事」

動物性脂肪のとりすぎ

「レッドミートと呼ばれる牛肉、豚肉、羊肉など動物性脂肪の多い食品や、揚げ物など脂っこい食事は、腸内環境を悪化させる要因。便の色も黒くなり、ニオイも不快に」

人工甘味料、加工食品、添加物の摂取

「人工甘味料や食品添加物、保存料などをとりすぎると、善玉菌がダメージを受けて消滅し、悪玉菌が増加。腸内環境が乱れることが、国内外のさまざまな研究で明らかになっています」

【原因2】運動不足

ナースキュア代表 看護師・内視鏡検査技師

胃腸良子さん

いちょうよしこ/15年間で延べ13,000人の胃腸を看てきた知識と経験を活かし、2015年11月起業。NRサプリメントアドバイザーの資格も取得。腸内フローラからのエイジングケアを指導している。

腸周りの筋力が弱いと、便をスムースに外へ押し出せない

「デスクワークが多く、日常的に体を動かすことが少ないと、腸への刺激も少ないため、ぜん動運動が鈍化します。また、運動不足で腸腰筋の力が弱まると、便を押し出す力も低下して、すっきり出せなくなります」(胃腸さん)

【原因3】ストレス

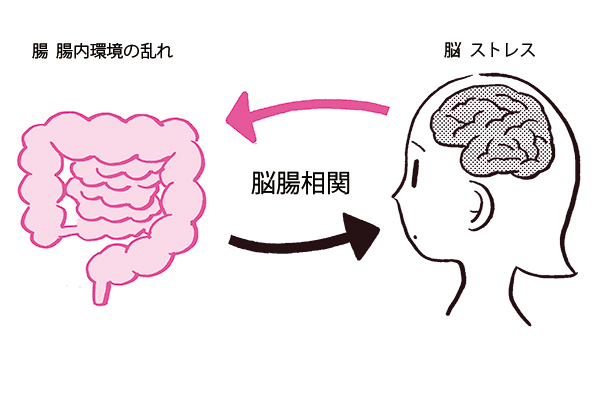

脳の疲れは腸内環境を乱し、逆に腸の不調も脳へ悪影響

「脳と腸は『脳腸相関』といって、強く影響し合っています。ストレスを感じると消化機能が低下して腸内環境が悪化。便秘や下痢の要因に。逆に、腸内環境の乱れが気分の落ち込みを招くといった報告も」(内藤先生)

【原因4】睡眠リズムの乱れ

睡眠の質が悪く、体内リズムが乱れると、腸の働きもダウン

「腸の活動のピークは副交感神経が最も高い睡眠中。眠っている間に便が作られるので、睡眠時間が短かったり、眠りが浅いと、翌朝の排便時に向けて準備が整いません」(胃腸さん)

▼ 関連記事

初出:「ダメうんこ」脱却!元気なうんこが出ない4つの要因

「うんち」の状態から腸内環境をチェック

- 理想の「うんち」はコレ!

【量】 理想はバナナ2本分

1日平均200〜300gで、バナナ2本分くらいの量が理想。食事でとった食物繊維の量の影響が大。排便回数は1日に1〜3回が正常範囲。

【色】 黄色っぽい茶色

黄色寄りの茶色が◎。赤ちゃんのうんこのようにビフィズス菌(善玉菌)が多いと黄色く、反対に悪玉菌の多いうんこは黒っぽくなる。

【固さ】 練り歯みがきのように軟らかくて弾力あり

うんこの固さは含まれる水分の量によって異なり、70〜80%の適度な水分量だと、歯みがきペースト程度の軟らかさと弾力がある。

【質】 水分が70〜80%で水に浮く

健康なうんこの中身は70〜80%が水分。残りの1/3ずつを食べカス、腸内細菌とその死骸、剥がれた腸粘膜が占める。食べカスは大半が食物繊維。腸内細菌と腸粘膜が多いと腸の代謝が活発なサイン。

【形】 太くて長いバナナ状

バナナくらいの太さや長さがあり、表面がツルンとなめらか。直径2cm以上の太いうんこを出せるのは、腸や肛門が元気な証拠。

【ニオイ】 酸味のあるニオイで、悪臭ではない

善玉菌が多い腸は酸性のため、うんこもやや酸味のあるニオイがするが、不快なニオイではない。一方、アルカリ性に偏った悪玉菌の多い腸から出るうんこはクサくなる。肉食が多いと腐敗臭に。

こんなうんこだと、出ていてもすっきりしないはず!

細くて短いウインナー状

直径1cm程度の細いうんこがウインナー1〜2本では、量が少なすぎ。残りは腸内に溜まるので便秘と同じ。

うさぎのフンのようにコロコロ

水分量が少なく、うさぎのフンのようにコロコロとした粒状のうんこは、色も黒っぽく、悪玉菌が多い状態。

カチカチで表面にひび割れ

表面がひび割れた、あるいはコロコロ便が連なったようなうんこは固くて出しづらく、残便感がある。

水分過多でドロドロ

泥状のうんこは、水分量が9割を超え、大腸がほとんど水分を吸収していない状態。高じて下痢や腹痛も。

食べたものがそのまま混在

食べた食材がそのままうんこに混ざって出てくるのは、消化の働きが弱っているサイン。咀嚼不足も一因。

便秘の「種類4つ」をチェック!

便秘は大きく分けると、副交感神経の働きが低下した“ストレス性便秘”、腸のぜん動運動がうまく行かない“弛緩性便秘”、排便センサーが鈍感になった“直腸性便秘”の3タイプがあります。各項目でチェックが多いのは? 自分の便秘のタイプを知って、ケアにつなげましょう!

【種類1】ストレス性便秘

- ストレスを感じることが多い

- 便秘も下痢もしやすい

- 入浴はシャワーだけのことが多い

- 平均睡眠が6時間以下

- 慢性的な肩こりに悩んでいる

ストレスの影響で副交感神経が低下して、便が出づらくなっているタイプ。副交感神経の働きが悪いと、腸のぜん動運動も鈍りがち。睡眠不足や不規則な生活も悪影響になります。便秘と下痢を繰り返すことも多い。

【種類2】弛緩性便秘

- 朝食を抜きがち

- 野菜や発酵食品をあまり食べない

- ほとんど運動をしない

- 空腹でもおなかが鳴らない

- 便やおならが異常に臭い

食物繊維の摂取不足、運動不足などで、腸のぜん動運動がうまく働かない人に多い。腸に便がたまった状態が続くと、さらにぜん動運動が鈍くなります。慢性便秘の大半が、このタイプ。下剤が効きにくい。

【種類3】直腸性便秘

- 排便のとき肛門に痛みを感じることが多い

- 自宅以外では便意を我慢しがち

- 排便は週2回以下

- 排便してもスッキリしない

- 腹筋運動を10回以上できない

便が直腸まで移動しているのに、排便指令が発信されず、排便できないタイプ。直腸に便がたまっています。便を我慢したり、座りっ放しが多いとなりやすい。腹筋や肛門周りの筋肉が低下して、便を押し出せなくなっている場合も。

【種類4】その他、器質性便秘

ここで紹介した3つの便秘タイプ意外に大腸がんや大腸ポリープなど腸に何かしら病気があるために便秘になる場合があります(器質性)。このタイプは、専門科での治療が必要。

お腹すっきり!理想のボディに導く「10の食事・生活習慣」

和田清香さん

これまで体験したダイエットの数は約350種類。さまざまな失敗や15Kgやせた体験を生かし、「ダイエットエキスパート」として活動。「ポッドキャストで毎週ダイエット情報を配信中。

森 拓郎さん

ボディワーカー。トレーニングから姿勢矯正、食事指導まで行うパーソナルトレーニングジム「rinato」主宰。近著に『きれいな人の老けない食べ方』(SBクリエイティブ刊)。

【1】毎朝必ず「糖質」をとる

血糖値の乱高下を避けることも意識したいポイント。そのカギとなるのが朝食です。

「朝食をとらないと、空腹の時間が長く続きすぎて、昼食を食べたときに血糖値が一気に上昇してしまいます。それを抑えようとしてインスリンというホルモンが一気に出て血糖値が急降下。この乱高下を繰り返すことによって糖代謝が落ち、糖分をため込みやすい体に」(森さん)

朝からごはんを食べるのがつらい人はフルーツでもいいので良質な糖分を。

【2】「発酵食品」をとる

「納豆、みそ、チーズなどの発酵食品には、アミノ酸やビタミンB群などの栄養素が豊富に含まれています。アミノ酸はたんぱく質を体内に吸収しやすくし、ビタミンB1と糖質、B2は脂質を分解する働きをもち代謝アップには欠かせません。また腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整えることによって栄養吸収能力を高め、代謝を高めます」(森さん)

「食品だけでは腸内がなかなか改善されない人はサプリに頼るのも手です」(和田さん)

【3】「まごはやさしい」ルールの和食が◎

筋力アップのためには食べることがマスト。でもこれは、なんでもたくさん食べていいということではもちろんなく、必要な栄養素をしっかりとるという意味です。

「まず、肉、卵、魚などのたんぱく質をとること。そして“まごはやさしい”の食事を意識しましょう。大豆、海藻、種子を積極的にとることで、代謝に欠かせないマグネシウムや亜鉛、鉄などのミネラルや、水溶性食物繊維もバランス良く摂取できます」(森さん)

【4】普段の「活動量」を上げる

食事の内容だけでなく、普段から活動量を上げて筋肉を使うことも大切。

「運動を頑張りすぎる必要はありません。きっと続かなくなるので。できるだけ階段を使うなど、一生続けられることを毎日の生活に取り入れて」(和田さん)

「体を変えたいと思ったら1日10000歩以上、体形キープでも7000歩は歩いてほしい。家の中でも積極的に動きましょう」(森さん)

【5】「加工食品」は極力NG

「加工食品は保存期間を長くするために、腐食しやすいビタミンやミネラルを抜いていることも。また保存料のリンはミネラルの機能を奪います」(森さん)

具体的にはインスタント食品やちくわ、カニカマ、ウインナー、ベーコンなど。うまみ成分の“アミノ酸”や“果糖ブドウ糖液糖”などの添加物も要注意。

「食事=栄養をとること。栄養素のない食事には、何の意味もありません」(森さん)

【6】「睡眠の質」を上げる

「質の悪い睡眠は成長ホルモンの出を悪くし、代謝を下げて腸内環境も悪くします。寝る直前までスマホを見るのはやめて、良い睡眠のための環境を整える努力を」(和田さん)

「睡眠がきちんととれないと、自律神経が乱れて消化液の分泌が滞り、胃腸の働きが低下。運動の効果も出にくくなります。また同じ6時間睡眠でも、夜に寝るのか朝方寝るのか、時間によって質に差が。日照リズムに沿った生活サイクルが大事です」(森さん)

【7】とにかく「よくかんで」食べる

「唾液に含まれるIGF-1は、インスリンと似たような作用をし、血糖値の上昇を抑える働きがあります。本物のインスリンは糖質の合成に専念して脂肪の分解をストップしてしまいますが、IGF-1は脂肪代謝は止めません。また体脂肪の燃焼や筋肉アップを助ける成長ホルモンの分泌もサポート。意識してかんで唾液を出すことでやせやすくなります」(森さん)

【8】「砂糖・小麦粉」 は避ける

白砂糖は良くないから、自宅には置かないという女性が増えています。でも「煮ものなど、調味料としての砂糖は気にする程ではありません」と森さん。「ここでいう砂糖は、クッキーやケーキなどの砂糖まみれのお菓子。代謝が落ちている人は即、蓄えに回ってしまいます」。一方、小麦は栄養の偏りを懸念。

「うどんやパスタなどは、単品で食事を終えてしまうことが多く、野菜やたんぱく質などの栄養が不足しがちに」(森さん)

【9】毎日「入浴」で血行促進

毎日湯船につかることも大切です。

「お風呂につかることで、血の巡りが良くなり、温かい血液を全身に巡らせることができます。むくみも解消され、汗をかくことによって代謝もアップ」(和田さん)

おすすめの入り方は、まず全身浴を2~3分。頭皮から汗が出てきたら半身浴に切り替え、15~20分程つかって体の内側までじっくりと温めます。

「就寝の1~2時間前までに入浴をすますことで、入眠もスムースになります」(和田さん)

【10】「2種類」の食物繊維を摂る

小林メディカルクリニック東京 院長

小林暁子先生

こばやしあきこ/医学博士。順天堂大学総合診療科を経て2005年にクリニックを開業。内科、皮膚科のほか、便秘外来や女性専門外来を併設し、治療に当たる。

日本美腸協会 代表理事

小野 咲さん

おのさき/看護師として働く中で腸の大切さを痛感し、腸の研究に没頭。美腸エステ『GENIE』を立ち上げ、日本美腸協会を設立。全国でセミナーを開講中。

腸内環境を整える食事内容で、腸を活性、便秘も解消!

「便秘解消のための食事は、すなわち腸内環境を整える食事にリンクします。まず上げられるのが、食物繊維。腸内細菌の善玉菌のエサになる上、その食べカスは便の材料でもあります。また、発酵食品もおすすめ。乳酸菌など善玉菌を豊富に含むため、腸内環境が整って便秘解消につながります」(小林先生)

「最初に温かいものを食べることも重要です。消化管が温まり、腸の働きが活発になります」(小野さん)

「食物繊維には、水に溶ける『水溶性』と水に溶けない『不溶性』があります。理想のバランスは、不溶性2:水溶性1です。便をしっかり出すには不溶性が大切ですが、現代人の食生活で不足気味なのは水溶性。便秘やコロコロ便の解消にも、水溶性が必要です」(小林先生)

不溶性食物繊維

「水分を吸収して数倍に膨れるため、便のカサを増やして腸のぜん動運動を活性化します。残便感の解消にも効果的。葉もの野菜、さつま芋やじゃが芋、きのこ類、豆類、玄米などに豊富。それだけではなく、水分も一緒にとることが大切です」(小野さん)

水溶性食物繊維

「水に溶けると粘度を増してゲル状になり、腸にこびりついた老廃物を落としてくれるのが、水溶性食物繊維。不溶性よりもとるのが難しいので、意識して積極的に摂取を。ワカメやヒジキなどの海藻類や、ネバネバ食品、アボカドなどに多く含まれています」(小野さん)

「マッサージ&エクササイズ」で脱便秘!

腸のぜん動運動を促す「マッサージ」

ちほ内科クリニック 院長・医学博士

金丸千穂 先生

かなまるちほ/群馬大学医学部卒。東京大学大学院医学研究科修了。慈恵医大病院内視鏡科、聖路加国際病院予防医療センターなどの勤務を経て開業。

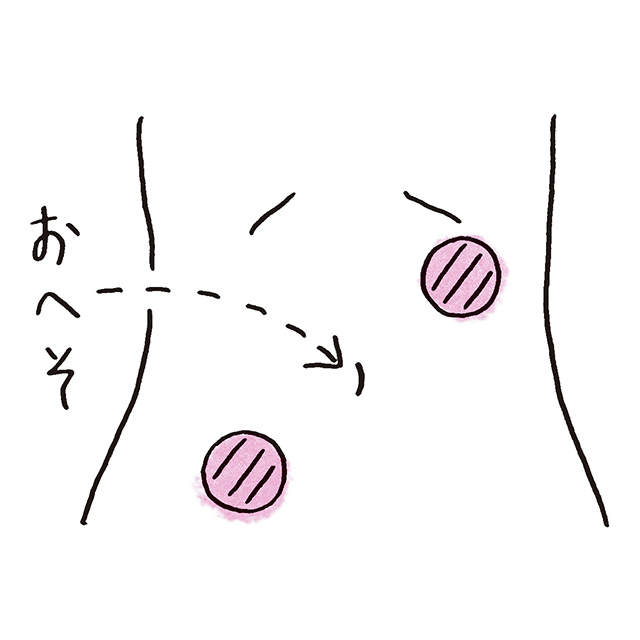

【How to】

(1)おへその右下と左上をもみほぐす

「左の肋骨の下辺りと、その対角線上の盲腸の辺りは、腸内でもガスがたまりやすい部分。ここを優しくもみほぐしていくと、おなかの張りが取れ、おならが出やすくなります」(金丸先生・以下「」内同)

(2)トイレで上半身を倒し脚のつけ根をプッシュ

「トイレに座ったまま上半身を前に倒し、太もものつけ根辺りを指4本で押し込みます。そのままおへその下辺りまで指を動かしながら優しく押し込んでいくと、自然と排出!」

ウエスト・お尻にも効く「エクササイズ」

- ウエスト&お尻[各15秒]

- 便秘改善にもGOOD

憧れのくびれと、キュッと上向きのお尻を同時にかなえる! 大切な予定の前日や当日の朝に行うだけでもOKです!

【How to】

(1)あばら骨の下から下っ腹付近までをAの手で。太鼓をたたくようなイメージで、ひじから大きく動かすと振動が伝わりやすい。

\トン/

\トン/

(2)お尻全体をたたくときは、Cの手で強めに。側面や下部もしっかりたたくことで美ヒップへアプローチ。太ももとの境目まで念入りにバンバンと!

\バンバン/

ミートハンマーで肉をほぐすイメージで。肉を持ち上げるように行うと垂れ尻対策にも◎。やりにくい人はお尻を少し横に突き出してみて。

\バンバン/

便秘に関する「疑問4つ」に専門家がお答え!

Q1:便秘になりやすい人とは?

日本消化器病学会消化器病専門医

山本真矢先生

かえで内科・消化器内視鏡クリニック院長。日本内科学会認定内科医。日本消化器病学会消化器病専門医。日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医。厚生労働省認定難病指定医。帝京大学医学部医学科卒業後、総合病院などの消化器内科・内視鏡専門医として約2万件の内視鏡検査・治療の経験を積み、2021年12月より現職。女性スタッフをそろえ、土日祝日の診察・検査も可能にするなど、女性が気軽に安心して通えるクリニックづくりをめざしている。

- トイレへ行くのを我慢する

- 女性は男性に比べて便秘になりやすい

- 運動不足や睡眠不足、肥満、食物繊維の摂取不足など

便を出したいという「便意」を感じたにもかかわらず、手が離せない、汚いトイレを使いたくない…などの理由で、トイレへ行くのを我慢したことはありませんか? 山本先生によると、このような行為の積み重ねも便秘の原因になるそう。

「よほど出したい場合でない限り、タイミングを逃すと便意は通り過ぎて腸の動きも止まてっしまいます。このような我慢を繰り返しているうちに、便意を感じなくなって便秘につながってしまうのです」(山本先生・以下「」内同)

特に女性は男性に比べて腹筋が弱い傾向にあり、腸の外から押す圧力が弱いため、便秘になりやすいといわれています。

「筋力だけではありません。生理前や妊娠中は黄体ホルモンの影響で腸の動きが抑制されるため、便が出にくくなったり、便の水分がより吸収されて硬くなったりして、便秘につながりやすくなります。また、女性はダイエットをしている人も多く、食べる量が少ないため腸の動きが悪くなって便秘につながりやすくなります」

ほかにも、運動不足や睡眠不足、肥満、食物繊維の摂取不足なども便秘につながりやすいといわれいます。便秘しやすい人は十分注意しましょう。

Q2:治療法はある?

- 便が詰まっているときは、浸透圧性下剤などで便を軟らかくして出す

- 硬いまま下りて詰まってしまった場合は、浣腸+下剤

- なかなか改善しない場合は消化器内科医へ

便秘が続くと便の水分が過度に抜けて便は硬くなってしまいます。このような状態で便秘の解消にいいといわれる食物繊維を摂取したり、腸を強制的に動かして便を押し出すような刺激性下剤を飲んだりしても逆効果。お腹が痛くなるうえ、虚血性腸炎や痔などになってしまう危険性があります。

「便が詰まっているときは、お尻のためにも浸透圧性下剤などで便を軟らかくして出してあげる方がいいと思います。硬いまま下りて詰まってしまった場合は、浣腸で下から出してあげて、上から下剤でコントロールしてあげるのがいいでしょう」

一般的に、刺激性下剤は依存性も高く、慢性的に使用すると徐々に効かなくなってくるといわれています。便秘には便秘の種類や生活スタイルに応じた適切な薬の選択が必要です。便秘には病気が潜んでいることもありますから、なかなか改善しない場合は消化器内科医に相談してみましょう。

Q3:朝にコーヒーを飲めば便秘が解消される?

一般社団法人 日本美腸協会 代理理事

小野 咲さん

長年便秘に悩まされた経験を持ち、看護師として働く中で腸の大切さを痛感する。その後は便秘外来『小林メディカルクリニック東京』に勤務しながら腸についての見地を深め、医療ベースの知識を元に「美腸エステ」を考案。都内に美腸エステサロンを立ち上げ、腸を健康にして美しくなるための知識やケア方法を広める。2013年に一般社団法人 日本美腸協会を設立し、代理理事に就任。著書に「下がらないカラダ」(サンマーク出版)がある。

A:半分ウソ、半分ホント

「コーヒーを飲むという行為と香りによるリラックス感で腸が活発に動くことで排泄効果が得られ、便通が良くなるという話は何年も前からあります。起床後は体が排泄傾向にあるので、胃と連動して腸が動くことで便が出るのは理に適っているとは思います。しかし、それならコーヒーよりも白湯や常温の水を飲むほうが腸にとっては良いです。

寝ている間に汗をかき、起床後に尿を排出することから、朝は体が乾いた状態です。コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があるため、水分補給としてはおすすめできません。コーヒーはあくまで嗜好品。なので、腸のために起きてすぐに飲むのではなく、朝食後の一服にしてみてはいかがでしょうか」(小野さん·以下「」内同)

コーヒーに頼りすぎると逆に便秘を招く?

「便を出そうと何杯もコーヒーを飲んでしまう方もいらっしゃいます。でも、カフェインによって体内の水分が排出されてしまい、腸内が水分不足になって便が硬くなることもあります。

また、便秘でお悩みの人の多くは“これがなくては便が出ない”と考えてしまう傾向が強いのです。便秘薬に頼りきっていると自然な排泄ができなくなるように、コーヒーがなくては…と思い込むのはストレス性便秘の原因に。コーヒーは気分をリラックスさせるための手段と捉え、普段の食事や軽い運動などで腸を動かしていくことが健康的に便秘を解消させる上では大切なのです」

Q4:乳酸菌入りのお菓子で便秘解消効果は得られる?

A:ウソ

「あくまで個人的な見解ですが、乳酸菌入りのお菓子を毎日食べても便秘は解消されないと思います。乳酸菌には善玉菌のエサとなり腸内環境を整える作用がありますが、お菓子に含まれている甘味料や食品添加物は腸に悪影響を与えるもの。せっかく乳酸菌が入っていても十分な効果は得られないのでは…と。ただ、普通のお菓子よりも機能性表示食品の方が間食に対する罪悪感が軽減されて、ストレスを感じることなく食べられるのは気持ちの面では良いかもしれませんね」

乳酸菌を摂るなら食事やサプリメントから

「便秘を解消したいならば乳酸菌入りの食品に頼るより、日頃の食事から摂取するのがベストです。なかなか時間が取れず食事から満足に摂取できないという人はサプリメントを取り入れてもOK。

また最近は乳酸菌入りのほかに、“難消化性デキストリン”入りの食品も人気ですよね。水溶性食物繊維の1つで、食後の急激な血糖値上昇を抑えるほか、糖や脂肪の吸収抑制、整腸作用などがあります。ちょっとした間食や気分転換として取り入れる分には、普通のお菓子や食品を選ぶよりは体に良いと思いますよ」

市販薬やサプリなど|おすすめの「便通改善」アイテム

ロハスタイル 糖に働くLOHASのイヌリン [機能性表示食品]

| 価格 | 容量 |

|---|---|

| ¥1,000 | 500g |

便秘を解消して腸内の巡りを改善。水溶性食物繊維。さまざまな料理や飲料に混ぜて使える。腸内環境改善のために。

ビオフェルミン ぽっこり整腸チュアブル a [第3類医薬品]

| 価格 | 容量 |

|---|---|

| ¥1,210/¥2,090(編集部調べ) | (30錠)/(60錠) |

ヨーグルト風味で、水なしでかんで飲める、どこでも服用しやすいチュアブルタイプです。2種類の乳酸菌が悪玉菌の増殖を抑え、ガスの発生しにくい腸内環境に。ビタミン(パントテン酸カルシウム)が腸内の乳酸菌の生育をサポート!消泡剤がガスの気泡をつぶし、生薬が腸のはたらきを整えて便を出しやすくし、おなかのハリを改善。

マグネシウム入りの炭酸もおすすめ

「マグネシウムは便の水分量を増やして軟らかくする働きが。ガンコな便秘の場合は、マグネシウムが多く含まれている炭酸水を選びましょう。炭酸ガスは腸の蠕動運動を促進するといわれているので、便秘へ強力にアプローチします」(鶴田さん)

【おすすめアイテム】

a.ポッカ サッポロフード&ビバレッジ ゲロルシュタイナー

| 価格 | 容量 |

|---|---|

| ¥162(編集部調べ) | 500ml |

カルシウムや重炭酸イオンをバランスよく含む。硬度1310mg/Lの超硬水。マグネシウム100mg/L

b.サンペレグリノ&アクアパンナ サンペレグリノ

| 価格 | 容量 |

|---|---|

| ¥124(編集部調べ) | 500ml |

かすかな塩味と爽快感が人気。硬度612mg/Lの硬水。マグネシウム49.6mg/L

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

ボディワーカー。トレーニングから姿勢矯正、食事指導まで行うパーソナルトレーニングジム「rinato」主宰。近著に『きれいな人の老けない食べ方』(SBクリエイティブ刊)。