痩せてるのに、お腹だけ出てる原因は?ぽっこり撃退法まとめ

痩せているのに、なぜかお腹だけがぽっこりと出ている…。そんなお悩みをお持ちの方必見!ぽっこりお腹を撃退する方法&筋トレをご紹介します。ぽっこりお腹の原因と解消法をチェックして普段の習慣や姿勢を見直して理想的なすっきりお腹を目指しましょう!

ぽっこりお腹の「5つの原因」

【1】骨盤底筋の筋力低下

「内臓を支えている骨盤底筋の筋力低下により下っ腹が出てきます。そのほかにも、冷えや皮下脂肪の増加、腸内環境の悪化による腸のむくみなどが考えられます」(山崎さん)

【2】腹筋力の低下

スタジオ ピラティス イズム

内山 いずみさん

クラシックバレエやストリートダンスに精通し、NY留学中に腰を痛めた経験からピラティスメソッドの効果を実感。ピラティスインストラクターの資格を取得後は横浜・山手に『スタジオ ピラティス イズム』をオープンし、呼吸法や解剖学を取り入れたセルフメンテナンスを提案。グループレッスンやパーソナルレッスンのほか、現在はリモートによるオンラインレッスンも実施。

「リモートワークでは長時間のパソコン作業に適してないデスクだったり、ローテーブルで作業せざるを得なかったりと、慣れない環境でお仕事をされる方がほとんどだと思います。不慣れなまま作業をすることは不慣れな姿勢=猫背のような悪い姿勢が続き、腹筋で姿勢を支えることがなくどんどん衰えてしまいます。そして気がつけばお腹にぷよぷよの贅肉が…なんておそろしいですよね。」(内山さん)

【3】骨盤のゆがみ

美容整体トレーナー

波多野賢也さん

愛知県豊橋市と、東京・銀座の美容整体サロン『アクアヴェーラ』代表。著書『1日1分でお腹やせ!下腹ぺたんこポーズ』(池田書店)は、15万部以上を売り上げるべストセラー。

「下腹ポッコリは女性ならではの悩み。出産や体重増加、姿勢の悪さなどから骨盤が開いてゆがむと、内臓が下に落ちてしまってシルエットと して出てしまうのです。食事制限などでは改善できず、骨盤を立てて締めて整えるしかないんです。」(波多野さん)

【4】便秘

小林メディカルクリニック東京 院長

小林 暁子先生

医学博士。順天堂大学総合診療科を経て2005年にクリニックを開業。内科、皮膚科のほか、便秘外来や女性専門外来を併設し、治療に当たる。

「大腸はおなかの中をぐるりと1周していますが、実は両端だけしか固定されていません。ブランコのようにぶら下がった状態のため、便秘が続いて便がたまると、腸がどんどん伸びて下がってしまいます(下がり腸)。そうすると、ほかの臓器も下に引っ張られてたるみ、スタイルがくずれる原因に」(小林先生)

【5】猫背

マスターボディデザイナー

尾崎 順さん

2009年パディシャを開業。「真の美は健康にこそ宿る」をモットーに、美容矯正を根幹としながらも、顔・身体の全てが美しく、かつ健康となるよう全身矯正を探求。モデルやタレントの顧客も多く、ひとり一人に寄り添った悩みを解決すべく日々研鑽錬磨を続けている。

「胸のまわりには肋骨がありますが、お腹まわりには何も守る骨はありません。背中が曲がって、身体が前方に丸まった猫背の状態になると、筋肉が縮こまって胸が下がり、お腹はゆるんで腹筋が使えず、内臓も支えきれずに落ちてしまうため、ぽっこりお腹になってしまうのです」(尾崎さん)

筋力アップでお腹をへこませる!「10の筋トレ」

【1】骨盤底筋群を鍛える「X締め」【動画あり】

骨格矯正ピラティストレーナー

mieyさん

2016年に第1子を出産後、11kgの減量に成功したが、下半身が思うように細くならずピラティストレーナーの資格を取得。その後、解剖学の知識も学び、“股関節ムーブ”のメソッドを確立。

\動画をチェック/

【Step.1】右足で立ち左脚を後ろに引く

イスや壁に右手を添えて立ち、息を大きく吸いながら左ひざを曲げて後ろに引く。右のお尻はキュッと締めて。

【Step.2】左脚を右に動かし両ひざがX字になるように締める

息を大きく吐きながら、左脚の太ももが右脚の太ももに少し重なるように左脚を内側に締め、Step.1の体勢に戻る。この動きを30秒間繰り返したら、反対側の脚も同様に行って。骨盤底筋群が引き締まり、くびれもメイク。

「フーッ ひざがXになるように!」(mieyさん)

【2】腸腰筋を鍛える「あお向け脚伸ばしねじり」【動画あり】

【Step.1】あお向けになり、両脚をまっすぐ上げる

\両手は頭の後ろで組む/

股関節と体の角度は90°に。両手を頭の後ろで組み、ひじを軽く内側に閉じて。

【Step.2】股関節ごと両脚を左右にねじる

両脚を股関節ごと右→左とリズミカルに交互にねじる。深い呼吸を意識しながら30秒間行ったら終了。腰が床から浮かないように、腰部分のスキマを潰すイメージで行って。

「腰が浮かないように注意しながら交互に!」(mieyさん)

右

左

【3】腸腰筋に効く「ニーアップ」【動画あり】

\動画をチェック/

ひざの上下運動が腸腰筋に効く!

足を肩幅ぐらいに開いてイスや壁などに右手を添えて立つ。右のお尻をキュッと締めて左ひざを90°に曲げて上げる。深い呼吸とともに約30秒、左脚の股関節からひざをゆっくりと小刻みに上下させる。

「しっかり骨盤を立てながら! ひざの角度は90°で上下させて!」(mieyさん)

反対側も同様に。腰が丸くならないよう、骨盤を立てることを意識して。

【4】下腹に効く「ひざ立ち背中ツイスト」【動画あり】

【Step.1】ひざ立ちでお尻を締める

ひざの間隔を肩幅ぐらいに開き、足の甲を寝かせる。お尻をキュッと締めて軽く上体を反らし、鼠蹊部を伸ばす。両手は頭の後ろに置き、大きく息を吸う。

\後ろから見るとこう!/

【Step.2】下腹を意識しながら上半身をツイスト!

深い呼吸を意識&お尻をキュッと締めながら、左手は左のかかと、右手は右のかかとにタッチするように、リズミカルに交互にツイスト。こちらも約30秒間行って。

交互にねじる

【5】ぽっこり下腹がさらに凹む「 内臓引き上げプランク」【動画あり】

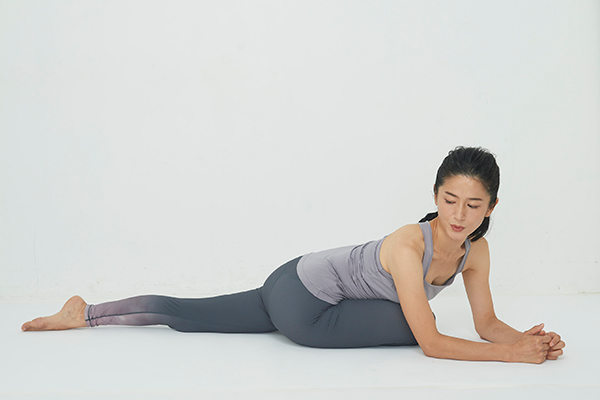

【Step.1】うつ伏せになり両ひじを立てる

うつ伏せになり、両ひじを立てる。両ひざを曲げて両足首をクロスさせ、おなかから大きく息を吸う。

【Step.2】下がった内臓を上げつつ腹横筋も強化!

\フーッ 内臓アップ&わき腹奥の腹横筋も鍛えられる!/

吐く息でお尻の上部をキュッと締め、ひじで床をしっかり押しながら、おなかをできるところまで上げて30秒間キープ。下がりがちな内臓も、これだけで正常な位置に戻すことができる。

【6】おなかのスイッチをONする「ドローイン」【動画あり】

ヨガ講師

密山 礼巳さん

ヨガを通して、頑張る女性をサポートするためインストラクターに転身。体をほぐすことで、気になる見た目のハリだけではなく、肩こりや腰痛まで解消されたことから「究極のほぐしヨガ」を考案。多忙だった自身の社会人経験を生かして「短時間でできるほぐし」をレッスンやSNSで積極的に発信中。

\動画をチェック/

【Step.1】ひざを立てて、あお向けになる

ひざを立て、片ひじずつ後ろに引いてあお向けになります。

【Step.2】おへその下に、手のひらを逆三角形にしておく

おへその下に、手のひらを逆三角形にしておきます。

【Step.3】鼻から息を吸って、3秒かけて吐き出しながらお腹を薄くする

一度鼻から息を吸って、吐く息で手でおへそを引き込みながら、押し込んで薄くしていきます。3秒かけて息を吐きましょう。(口からでもOK)

【Step.4】手でお腹を押したまま、胸だけで5秒間息を吸い、5秒かけて吐く

手でおなかを押したまま、お腹を薄く、胸だけで5秒間息を吸います。その後、おなかをさらに薄くするように、5秒かけて息を吐きましょう。(口で呼吸してもOK)2回繰り返します。

※おなかに空気を入れないように、胸だけで呼吸します。

【Step.5】Step.4と同様、5秒間息を吸い、最後は7秒間かけて吐く

手でおなかを押したまま、お腹を薄く、胸だけで5秒間息を吸います。最後は、7秒間かけてしっかりと息を吐きましょう。鉄板のように固いお腹を意識して。

【7】腹直筋の強化する「脚の上げ下げ」【動画あり】

【Step.1】逆三角形にした手を、おしりの下に入れる

逆三角形にした手を、そのままおしりの下に入れていきましょう。

人差し指が尾骨にあたるぐらいの位置で。

【Step.2】両足を天井の方にまっすぐ伸ばす

両足を天井の方にまっすぐ伸ばします。

Point

90度より自分側に倒さないように【Step.3】鼻から息を吸って、吐く息で10秒かけて足をまっすぐおろす

鼻から息を吸って、吐く息で足をまっすぐ床の方へ、10秒かけておろします。10から3のカウントでだんだん足を下げます。ラスト3秒間は床スレスレのところでキープしましょう。

【Step.4】Step.3を10回繰り返す

余裕があれば、上半身を起こして、目線は脚と脚の間を見つめてみましょう。苦しければ、途中で頭を下ろしてもOKです。

【Step.5】手をほどき、身体を楽にする

手をほどき、足をブラブラ…身体を楽にします。

【8】腹斜筋を強化する「ツイストクランチ」【動画あり】

【Step.1】両ひざを立て、両手は頭の後ろで指を組む

両ひざをたてたら、両手は頭のうしろで指を組み、頭を起こします。おへそを薄くして、腰で床を押します。

【Step.2】片方のひざと、その反対側のひじをくっつける

片方のひざと、その反対側のひじをくっつけるようにしていきます。上げていないほうの脚は伸ばして、ひじとひざをタッチするようにします。

Point

ひざを近づけるのではなく、上半身を上げることを意識【Step.3】左右交互に動き、これを20回×1セット繰り返す

左右交互に動きます。これを20回×1セットやりましょう。伸ばしている脚は、宙に浮いている状態をキープ。

【Step.4】ひざを立てて、手のひらを上向きにして力を抜く

ひざを立てて、手のひらを上向きにして力を抜きます。

【Step.5】ひざを左右に倒す

ひざを左右に倒しましょう。お腹を緩ませるように深い呼吸をしましょう。終わったら、身体を横に向けて、手で床を押して起き上がります。

【9】腹部の脂肪燃焼「ナバーサナ」【動画あり】

【Step.1】ひざを立てて座り、両手をもも裏にあてる

ひざを立てて座ったら、両手をもも裏に当てていきます。

【Step.2】背骨を伸ばしたまま、すねが床と平行になるように足をUP

背骨を伸ばしたまま、すねが床と平行になるように足をUPしましょう。このままでもOKですが、できそうなら足の裏で前の空気を蹴るようにして。もも裏の手を離して、腕を伸ばしてみましょう。このままゆっくり3呼吸します。

Point

背骨を伸ばし、お腹は薄くキープ【Step.3】両足の裏をつき、前ももにもたれるようにリラックス

両足の裏をつき、前ももにもたれるようにして、リラックスします。深い呼吸を繰り返しましょう。吸う息で身体を起こし、あぐらの姿勢に戻って、終了です。

【10】水着が似合うペタ腹に!「ドローイン」

ボディワーカー

森 拓郎さん

トレーニングから姿勢矯正、食事指導まで行うパーソナルトレーニングジム「rinato」主宰。近著に『きれいな人の老けない食べ方』(SBクリエイティブ刊)。

「下がった内臓を正しい位置に戻すドローインがおすすめ。おなかの筋肉を緊張させたまま呼吸を行うことで、内臓が引き上がっておなかやせに」(森さん)

\10セット/

【Step.1】5秒吸う

左右から肋骨に手を当てる。おなかはへこませたまま、鼻から息を吸って、肋骨が大きく横に広がるのを感じて。

【Step.2】5秒吐く

おなかはへこませたまま、ゆっくり長く息を吐いて肋骨が閉じるのを感じて。立って行うのが難しければあお向けでもOK。

ぽっこりお腹を解消する「5つの食事法」

【1】よく噛む

「大食いやカロリーオーバーをコントロールできる上、美容と健康のために欠かせない唾液量を増やすことができます」(宝田先生)

「咀嚼(そしゃく)中枢に神経興奮が伝わって、ヒスタミンという物質が活発に分泌されます。このヒスタミンが脳の満腹中枢を刺激します。ヒスタミンは、脳の交感神経を刺激してエネルギー代謝を促進し、内臓脂肪を燃焼させる働きもあり、ダイエットにつながるのです。また、よく噛むことで食事に時間がかかり、血糖値の変化が緩やかになると、食べる量が少なくなっても空腹になりにくいというメリットもあります」(美才治さん)

正しい噛み方

“飲み込んでから次の食事を口に入れる”ことも意識すると、満腹中枢への刺激が効率的です。(美才治さん)

1.きちんと座って姿勢を正す

「姿勢が悪いと食事が飲み込みにくくなり、水分で流し込みたくなるので、姿勢を正しくしましょう」(宝田先生)

2.目安は一口30秒、1回1秒

4回程噛むと次の食材を口に入れる傾向にあるので、一口30回を目指して。「一回に1秒かけるのが理想です」(宝田先生)

3.左右均等に噛んでいく

「噛みやすい方だけで噛んでいると顔のゆがみの要因に。左右均等に噛むことを心掛けましょう」(永富さん)

【2】夜はカロリーを控えめにする

ハーバード大学 医学部客員教授

根来秀行先生

医師・医学博士。奈良県立医科 大学医学部客員教授、杏林大学医学部客員教授、信州大学特任教授、事業構想大学院大学理事・教授。著書は『病まないための細胞呼吸レッスン』(集英社)など。

「夜はBMAL1の働きで、体が脂肪を貯蓄するモードになるので、なるべくカロリーは控えめに。ベジファースト(野菜から食べる)を取り入れて、血糖値をコントロールしてください」(根来先生)

【3】夕食は21時までに食べる

「理想の摂取時間は18~19時ですが、現実的には難しいので遅くとも21時までに摂取しましょう。18時を過ぎると血圧や中性脂肪が高まり始めます。一方、ストレスホルモンのコルチゾールの分泌が低下することで、夕方から夜は食事やお酒が一層おいしく感じられるようになる誘惑の時間帯。誘惑に負け、心行くまで食べてしまうと、脂肪をため込む要因となります」(根来先生)

【4】ゆっくり食べる

管理栄養士

前田 あきこ先生

パーソナルコンディショニングコーチ、日本抗加齢医学会指導士。女性ライフクリニック銀座・新宿のダイエット外来にて認知行動療法を取り入れた栄養や運動、睡眠などの生活習慣改善を指導。

できるだけ箸を使って早食いをストップ

「気をつけたいのが早食い。食べる速度が速いと消化吸収も早くなり、同じ食事でも血糖値が上昇しやすいのです。おすすめは、箸を使って、時々箸置きに戻すこと」(前田先生)

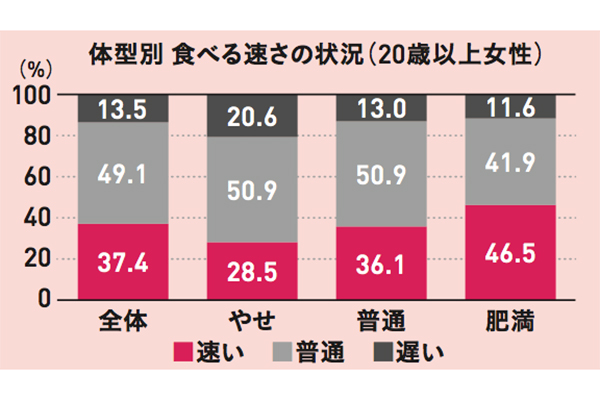

やせ型より肥満型の人の方が、「食べるのが遅い人」が少なく、「食べるのが速い人」が多い傾向に。

【5】動物性たんぱく質をメインにしたメニューが理想

ワカメサラダ、刺身盛り、小盛り玄米ごはん、豆腐と野菜のみそ汁

ここに植物性たんぱく質の納豆を加えて、さらにたんぱく質量をアップ。夜にみそ汁などだしが効いた温かい椀ものが1品あると、リラックス効果と食欲抑制作用もあって◎。

骨盤矯正のための「7つの方法」

【1】内臓の位置を整える「エクササイズ」

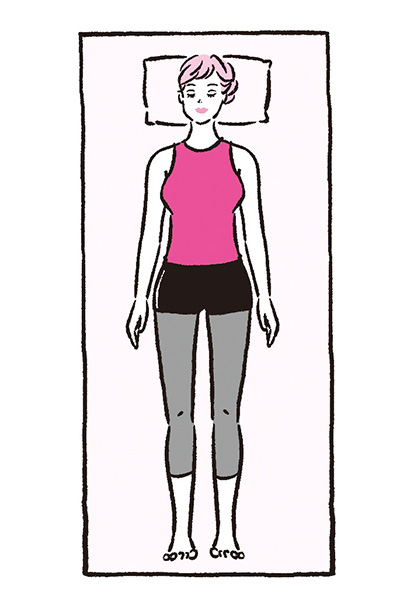

夜寝る前に!人間すべり台(3~5呼吸×2~3回)

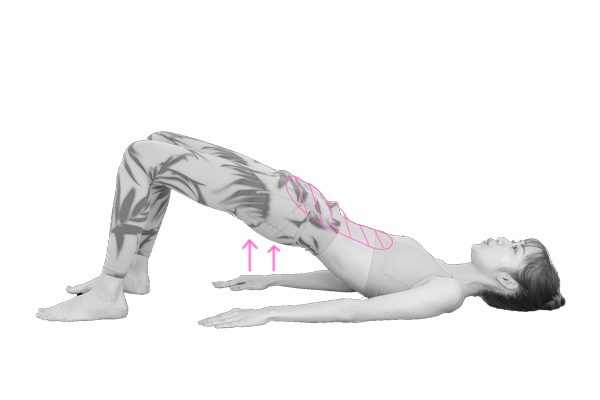

【Step.1】あお向けに寝て両ひざを立てる。足は軽く開く

【Step.2】ゆっくり息を吐きながら鼠蹊部を伸ばす

息を吐きながら、胸からひざまでが一直線になる高さまでお尻を上げ、ゆっくりと3~5呼吸行ったら元の姿勢に。つらい人は手でお尻を支えてもOK。下垂した内臓が正しい位置に戻り、ぽっこりおなかも解消!

【2】骨盤矯正トレーナ ー直伝「ストレッチ」

【Step.1】正座して床に手をつく

正座して上体を前に倒し、両手は頭より少し前につく。

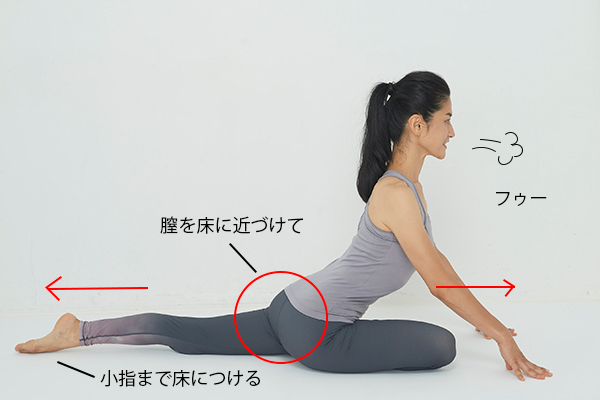

【Step.2】左脚を後ろに伸ばす

左脚を後ろに伸ばし右脚はひざを外に開いて。そのまま息を吐きながら、お尻を下げて骨盤を床と平行に。

\難しければひじをついてもOK/

股関節が固くてポーズがとりづらければ、ひじをついたり、お尻を揺らして床から浮いたときに痛みを逃す方法も。

【Step.3】右側に手を歩かせる<左右各3~5呼吸>

頭は引き上げたまま、両手を右側に歩かせて。曲げている右脚をもう少し前に出すと、お尻ののびが深まる。

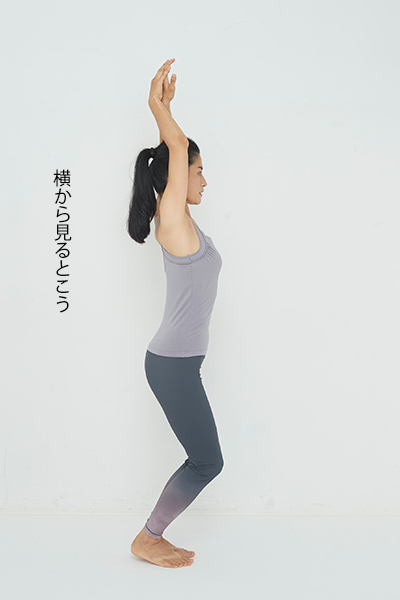

【3】ペタ腹復活!ベリーダンス風エクササイズ

骨盤がゆがむ原因は骨盤を動かさないこと。わき腹をのばしながら、お尻を左右に振ることで、ゆがみをほぐす。

足を閉じてまっすぐに立ち、ひざを軽く曲げます。腕は上げて頭上で組んで。

\30秒間 スピードはゆっくりでOK/

上半身をその場にキープしながら、尻文字を描くようにお尻を左右にゆっくりと振ります。

Point

軸ブレしないよう、腰の動きを意識しながら行うこと。

【4】骨盤を安定させる「あぐら前屈」

フィジカルトレーナー

中野ジェームズ 修一先生

米国スポーツ医学会認定運動生理学士。多くのオリンピック選手の個人トレーナーを務める。『世界一伸びるストレッチ』(サンマーク出版)など著書多数。

「座りっぱなしでコリ固まった腰やお尻の筋肉をほぐし、骨盤や背骨を安定させましょう。お風呂上がりの温まった体で行うのがベスト。」(中野先生)

<左右30秒×3回>

【Step.1】あぐらで座り、厚めのクッションを前に置く。

片脚を少し前に出し、すねをクッションに乗せる。両手は左右の床につく。

【Step.2】上半身を前に倒して30秒キープ

腰を伸ばし、その姿勢のまま息を吐きながら上半身を前に倒して30秒キープ。お尻の後ろを伸ばす。脚を入れ替え、反対側も同様に。

Point

前に出した方の足が高くなるようにクッションを2、3個重ねて調節する。体を前に倒すときは、腰から背中をまっすぐに保ったままにする。【5】骨盤のゆがみもスッキリ「お尻伸ばし」

<左右30秒×3回>

【Step.1】ベッドなどの上にあお向けになる。

【Step.2】片脚のひざを曲げ、反対側の太ももの外側につく。

曲げたひざの外側に脚とは反対側の手のひらを添える。

【Step.3】お尻に脚の重みを感じながら30秒キープ

曲げた脚のひざ下をベッドから下ろし、お尻に脚の重みを感じながら30秒キープ。お尻の横を伸ばす。脚を替え、反対側も同様に。

【6】骨盤のゆがみを予防する「ゼロポジ座り」

Dr. KAKUKO スポーツクリニック 院長

中村格子先生

整形外科医・医学博士・スポーツドクター。現役臨床整形外科医として25年以上活躍し、トップアスリートのコンディショニングも行う。『医師が教えるゼロポジ座り』(講談社)など著書多数あり。

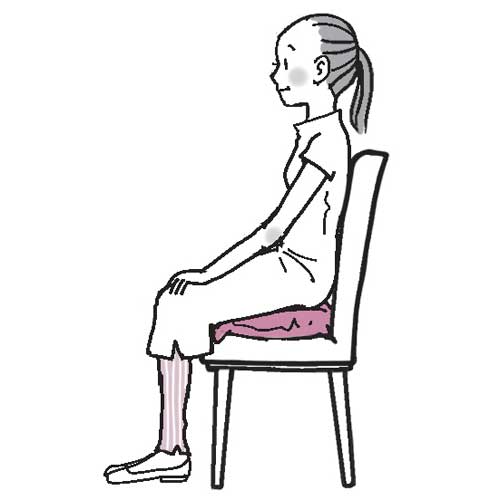

イスが低すぎる場合:座布団やバスタオルでお尻の高さを調整

お尻の左右の座骨が乗る大きさの座布団や折り畳んだバスタオルを敷いて、高さを調節。

「お尻の位置が上がるので、股関節の角度が開きやすくなります。腰に隙間がある人は、タオルやクッションで埋めると安定します」(中村先生・以下「」内同)

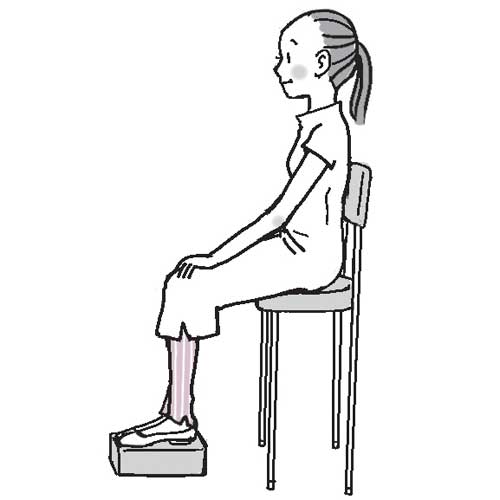

イスが高すぎる場合:足元に台を置いて足が浮かないようにする

足が床につかない場合は、足の下に台などを置き、足が浮かないように工夫を。

「足が浮いた状態だと、体を正しく起こすことができないので、足裏を安定させましょう」

デスクが低すぎる場合:ひざを内側に入れて股関節を110度に開く

イスに浅めに座り、ひざから下を内側に入れることで股関節を110度に調整。

「この場合は、前のめりになりやすいので、おなかとデスクの間にクッションなどを挟んでサポート。腰への負担が軽減されます」

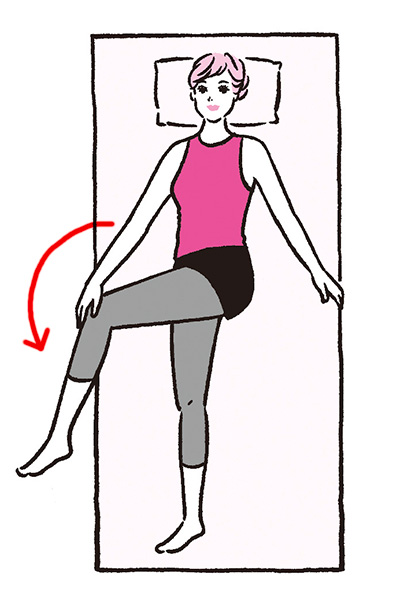

【7】骨盤を立てる筋力を鍛える「エクササイズ」

「ゼロポジ座りをすると通常は骨盤が立つのですが、脊柱につながり姿勢を支えているローカル筋が弱いと、骨盤が倒れやすくなる場合も。また女性に多い足組みは、内転筋が弱いのが原因。これらの筋肉を鍛えると、正しい姿勢で座れるようになります」

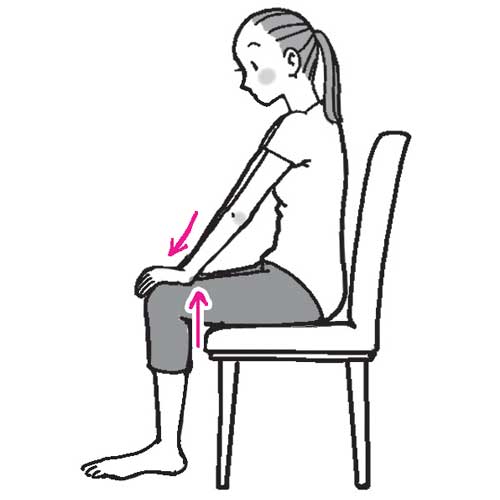

骨盤が倒れやすい人:姿勢を支える役目のローカル筋を鍛える

両手を太ももの上に置いて座る。上体はまっすぐのまま、手を前に滑らせ、腕が伸びた所で止める。息を吸って、吐きながら、手で太ももを下に押す。太ももとお尻は反発するように上に押し上げて、5呼吸キープ。

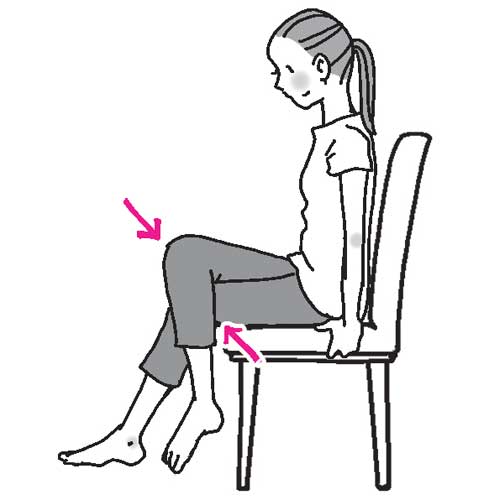

脚を組みやすい人:脚を閉じるための内転筋を鍛えて脚組みのクセを改善

脚を組んで座り、左右の脚の内側に力を入れて10秒キープ。脚を組み替えて同様に行う。気づいたときにこまめに行うと効果的。

「内転筋が鍛えられると、脚を組まなくても脚を閉じて座れるようになります」

便秘を解消する「10の方法」

【1】2種類の食物繊維をバランスよくとる

「食物繊維には、水に溶ける『水溶性』と水に溶けない『不溶性』があります。理想のバランスは、不溶性2:水溶性1です。便をしっかり出すには不溶性が大切ですが、現代人の食生活で不足気味なのは水溶性。便秘やコロコロ便の解消にも、水溶性が必要です」(小林先生)

不溶性食物繊維:葉もの野菜、さつま芋やじゃが芋、きのこ類、豆類、玄米など

「水分を吸収して数倍に膨れるため、便のカサを増やして腸のぜん動運動を活性化します。残便感の解消にも効果的。」(小野さん)

水溶性食物繊維:ワカメやヒジキなどの海藻類や、ネバネバ食品、アボカドなど

「水に溶けると粘度を増してゲル状になり、腸にこびりついた老廃物を落としてくれるのが、水溶性食物繊維。不溶性よりもとるのが難しいので、意識して積極的に摂取を。」(小野さん)

【2】発酵食品を積極的にとる

「納豆や漬け物、甘酒など日本古来の発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす植物性乳酸菌が豊富。動物性よりも菌の力が強く、腸に届きやすい特徴をもちます。ただし、動物性乳酸菌のヨーグルトは腸を活性化するので、積極的にとりたい食材です」(小野さん)

【3】適量の良質なオイルを

「オリーブオイルや亜麻仁油、えごま油など、良い油は腸の潤滑油になります。大さじ1杯をスープやサラダに回しかけるなど、生のままとることで便がつるんと出やすくなります。加熱料理には米油やオリーブオイル、ココナッツオイルが◎」(小野さん)

【4】添加物をはなるべくとらないようにする

小林メディカルクリニック東京 院長

小林 暁子先生

医学博士。順天堂大学総合診療科を経て2005年にクリニックを開業。内科、皮膚科のほか、便秘外来や女性専門外来を併設し、治療に当たる。

「排泄の能力を超える程の添加物をとっていると、老廃物として腸内にたまって、腸内細菌のバランスが乱れやすくなります。また、血液の質が悪くなる上、巡りも低下することに。食材は、なるべく添加物を含まないものを選びましょう」(小林先生)

【5】夕食は就寝3時間前まで

「便を作る腸のぜん動運動は、睡眠中に最も活発になります。ところが、就寝直前に食事をすると、睡眠中の胃腸の消化活動が盛んで、腸の動きは停滞。そんな事態を防ぐためにも、寝る3時間前までには食事を終えておくことが大切です」(小林先生)

【6】起きたらコップ1杯の水を飲む

「起き抜けにコップ1杯の水を飲むと、腸のぜん動運動が促され、腸が動き出します。温度は、人肌程度か常温がおすすめです。また、1日1.5~2Lを目安に、日中もこまめにとることが大切。カフェイン入り飲料や汁もの、食事の水分は含みません」(小野さん)

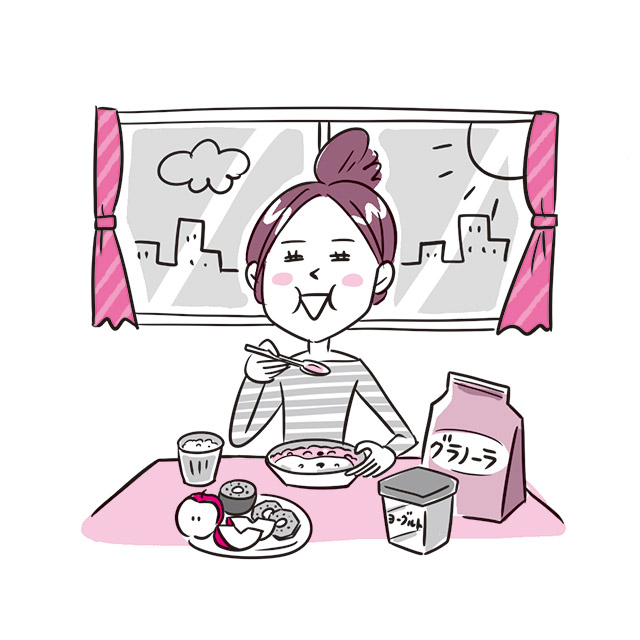

【7】朝食をきちんととる

「朝食をとることは、スッキリ出すための大原則。その際、食物繊維と質のいい糖質は必ず取り入れましょう。腸を刺激するためには単品ではなく、穀類や野菜、フルーツ、発酵食品など種類豊富に。穀類は、雑穀米やグラノーラなど、繊維のしっかりしたものを」(小林先生)

【8】ストレッチで腸を刺激する

「便秘状態の腸は、朝からガチガチに固くなっている上、便の重さで位置も下がり気味。体をひねったり、伸ばしたりするストレッチで腸を刺激し、腸の位置を整え、おなかを柔らかくして便通を促しましょう。その際、ゆっくりと深く呼吸をすることも大切。深い呼吸で血流が良くなって、腸が活性化します」(小野さん)

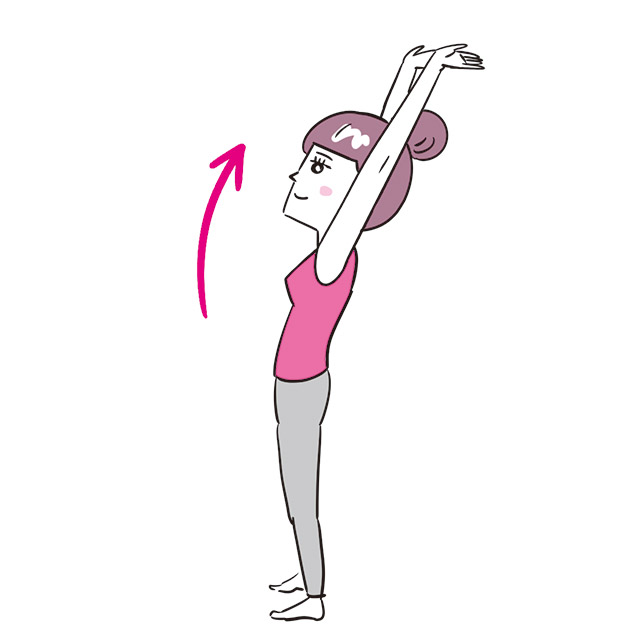

胸式&腹式ストレッチ<5回>

足を肩幅に開いて立ち、鼻から5秒かけて息を吸いながら両腕を上げる。おなかから胸の順に膨らませるイメージで。

口から10秒かけて息を吐きながら、両腕を下げる。腕の動きに合わせて、胸からおなかの順に、ゆっくり息を吐いていくように。さらに上体を丸めて、おへそをのぞき込み、ひざ下まで手を伸ばして息を吐き切る。これを5回繰り返す。

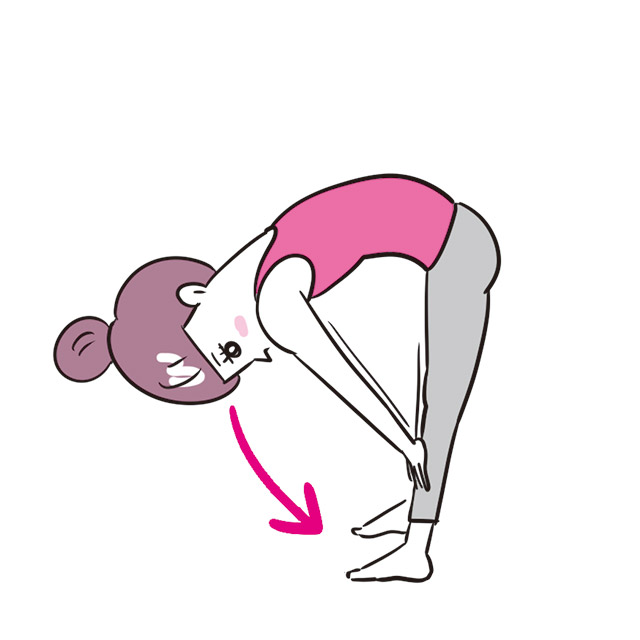

お辞儀ストレッチ<10回>

足を肩幅に開いて立ち、右手は骨盤上部にある腸骨の下、左手は肋骨の下に当てる。両方の手でわき腹をもみながら、上半身を前に倒す。その際、息をゆっくり吐きながら、左手だけ腸骨の位置までスライドさせる。さらに、前かがみになり、床と平行になるまで倒したら頭を上げる。これを10回繰り返す。

【9】習慣的に体を動かす

ナースキュア代表 看護師・内視鏡検査技師

胃腸 良子さん

5年間で延べ13,000人の胃腸を看てきた知識と経験を活かし、2015年11月起業。NRサプリメントアドバイザーの資格も取得。腸内フローラからのエイジングケアを指導している。

「体を上下に動かすようなリズミカルな運動は、腸管に刺激を与え、腸のぜん動運動を促します。ウォーキングや階段昇降程度の軽めの動きで良いので、移動時間やすき間タイムを利用して習慣にするのが◎。また、直腸に下りてきた便を残さず外に押し出すためには、腸周辺や下肢の筋力を強化することも大切です。おすすめは、レッグレイズやスクワットなど。おなかがいっぱいの食後は避けて、食間や就寝前の、なるべく空腹時に行いましょう。無理なく行える回数でOK!」(胃腸さん)

\スクワットがおすすめ/

- 両足を肩幅に開いて立ち、つま先はやや外側へ。両手は前に伸ばす。

- 背筋を伸ばしたまま、ひざを垂直に曲げる。ひざがつま先より前に出ないように注意。

- ゆっくりと元に戻す。

【10】ポッコリお腹を解消する「腸律セラピー」

やせているのにおなかぽっこり

「腸の巡り=ぜんどう運動が弱い人が最近とても増えています。腸壁についた汚れが流れずに腸内腐敗を起こしてガスが発生。そのガスが充満するからおなかが張るんです。腸は平滑筋でできていて、脳からの指令では動かせないので、ハンドケアで流してあげると効果的。起床直後と就寝前の1日2回続けることで“自ら動く腸”に整っていきます。ただし腸はとてもデリケートなので、強く押すのはNG。頭をなでるように優しくケアしましょう」(小澤さん)

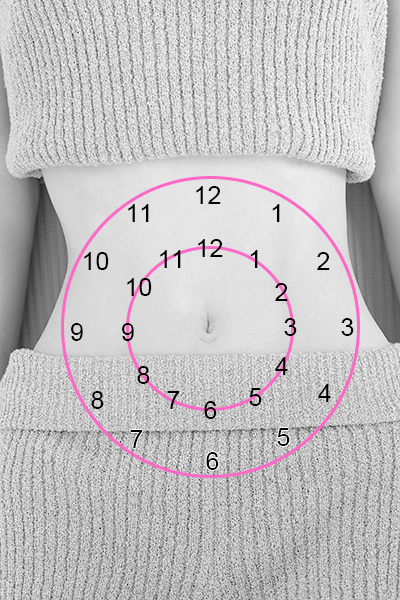

【Step.1】あお向けに寝転んで、おへそを中心とした「小さい時計」「大きい時計」をイメージする

\両ひざを軽く立てる/

本来は肌を露出せず、洋服の上や布を1枚かけた上からケアするのがおすすめ。強い力で行うと腸はそれを攻撃とみなして動かなくなってしまうので、「木綿豆腐を上から押して、つぶさずに少しヒビが入るぐらい」の優しさで行って。

【Step.2】小さい時計の6時から時計回りにケア

\6時の位置からスタート/

\3本指の『面』で優しく押して/

人差し指・中指・薬指の3本のつけ根から指先までの面を小さい時計の6時の位置に当て、もう片方の3本指を上から重ねる。垂直に優しく押してから左右に10回揺らす。7時→8時と時計回りにケアしていき、最後は6時の位置まで戻る。

【Step.3】大きい時計も6時からスタート

\9時と3時は真横のくびれた部分をケア!/

大きい時計も同様に、6時の位置から時計回りに10回ずつケアしていき、最後はまた6時の位置まで戻る。6時は恥骨の上、9時と3時はおなかの真横のくびれの部分。10時と2時は肋骨の中、12時はみぞおちのあたり。

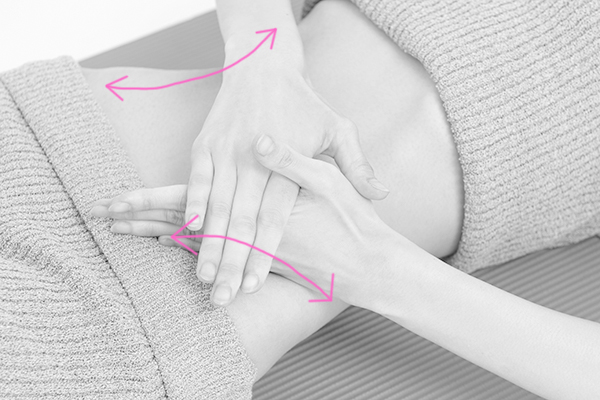

【Step.4】腰骨の内側をほぐし、腸を引き上げて収める

\腰骨に沿って上下に10回ずつ!/

\下がった腸をググッと上げる/

\腸を元の位置に収めるイメージ/

左手のひらの側面を左腰骨の内側に当て、右手を添える。骨のカーブに沿って上下に10回ほぐしたら、右側も同様に。次に指を組んで下腹部に当てて下がった腸を持ち上げ、そのまま手のひらをパタンと倒しておなかを軽く押さえる。ゆっくり10数えたら終了。

猫背を改善する方法

猫背改善のセルフストレッチ

- あお向けに寝る

- 背骨の下にクッションを入れる

- 両手を伸ばし、みぞおちを伸ばすようなイメージで胸を開く(30秒)

「ストレッチを始めて15秒ほどすると、脳が“リラックスしていいんだ”と認識できるようになります。身体の力が抜け切り、心地よい脱力感を得られることでよりストレッチ効果を高めてくれます」(尾崎さん)

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

『ソラーチェ代官山』主宰。加圧、FTPピラティスインストラクター。分子栄養学の認定カウンセラーの資格を取得し、食のカウンセリングを行うなど、運動だけではない多角的な体のケアに定評あり。