食べないダイエットは逆効果? 食べて痩せるためのコツを解説

「食べないダイエット」は逆効果? 食材を賢く選んでバランスのいい食生活を送ることが、ダイエットの近道になるんです!食べないダイエットがNGな理由と、食べて痩せるためのコツを詳しくご紹介します。

食べないダイエットが「NGな4つの理由」

【1】リバウンドしやすくなる

「食べないダイエットは一時的にはやせるかもしれませんが、つらいし肌や健康にも悪いし、後で必ずリバウンドしてしまいます。食材を賢く選んで、バランスのいい食生活と規則正しい生活を送るだけで自然とやせますよ」(ちづかさん)

【2】筋肉と基礎代謝が落ちてしまう

ワイズ製薬株式会社

久保木 彰一さん

昭和薬科大学薬学部薬学科卒業 。北京中医薬大学日本校卒業。薬剤師資格だけでなく国際中医薬膳師・調理師免許も保有。大手ドラッグストアーに勤務後、調剤薬局に勤務、神奈川県鎌倉市薬剤師会に所属し、在宅医療を中心に地域包括ケアの一員として活躍。その後、現職のワイズ製薬で化粧品及び健康食品の商品企画開発に従事。お客様の痛い・苦しいを取り除くために日々奮闘中です。プライベートでは二児の父で、育メンを目指しています。

「食事制限をすると筋肉も同時に落ちるため、その分基礎代謝も落ちるという負のサイクルが起こってしまいます。食事制限は短期間で見ると、体重が減りますが、長期的に見るとリバウンドしやすくなるリスクもあるので食事はバランスよく摂取しましょう。食事制限中は筋肉がつかず、疲れやすくなります。食事制限によるダイエット中に疲れやすさを感じる人は要注意です」(久保木さん)

【3】体が省エネモードになり痩せにくくなる

抗加齢医

田路めぐみ先生

形成外科専門医。日本抗加齢医学会専門医。東京大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院など複数の臨床病院勤務を経て、2014年より松倉クリニック&メディカルスパ勤務。患者さんの状態やニーズに合わせて柔軟に治療法を選ぶ、総合的な診療を行う。

「小食になると、活動に必要な栄養素が絶対的に不足します。特にタンパク質・コレステロール、それらに含まれるミネラル・ビタミン類など、必要な栄養素が入ってこない状態が長く続くと、ホルモンバランスが悪くなったり、体が代謝を落として『省エネモード』に入ってしまったりするため、痩せにくくなります」(田路先生)

【4】便秘になりやすくなる

医師・松生クリニック院長

松生恒夫先生

1955年生まれ。東京慈恵会医科医学部卒業。生活習慣病としての大腸疾患、地中海式食生活(地中海式ダイエット)、漢方療法に詳しく、『あと3kgやせたい人のための腸内リセットダイエット』(宝島社)、『見た目は腸が決める』(光文社新書)など多数。テレビ出演や講演など幅広く活躍。

「特に注意したいのは、炭水化物抜きダイエットをしている人。最近は、ごはんやパン、麺類、芋、豆、果物など糖質が含まれる食べ物を控える糖質制限ダイエットが流行しています。しかし、炭水化物は糖質以外にも、排便を促す食物繊維が豊富に含まれ、食べずにいると排便障害を起こし、それが病気につながる恐れもあるからです」(松生先生)

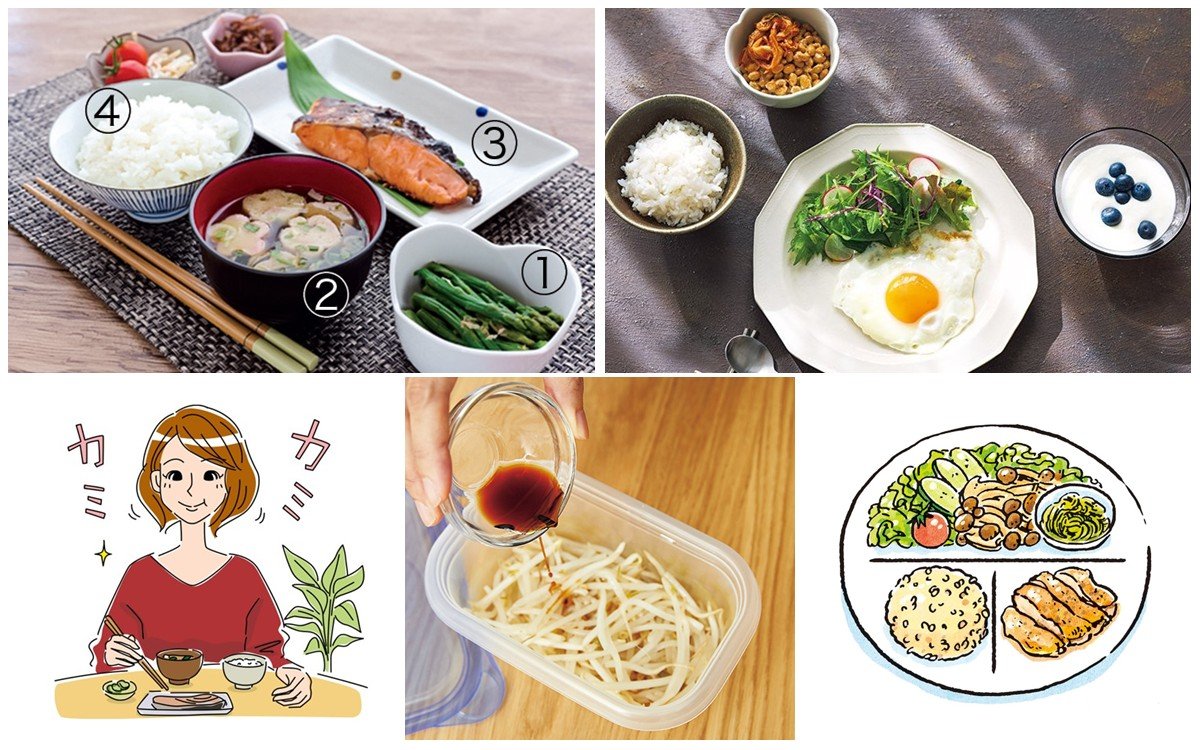

\玄米は消化に負担がかかるので、便秘になりやすい人は、白米のほうがベター。よくかんで食べることで、消化しやすくなり、ダイエットにも有効/

食べて痩せるための「9つのコツ」

【1】健康的な食事の「基本ポイント」

治療家・メディカルトレーナー

岩井隆彰先生

1978年神奈川県生まれ。在学中、長野オリンピック出場選手のメディカルトレーナーとして活動開始。2004年に自身の整骨院を開設し、延べ120万人をケア。現在は世界で活躍するトップアスリートやオリンピックアスリート、そしてアーティストや女優、モデルなどのメディカル&フィジカルトレーナーとして活動。医療機器の開発など幅広く活躍。著書も多数。

「まずは、 “腹8分目”を心がけること。そして 野菜は1日1食しっかり摂り、糖質は昼に限定して1日1回のみとする。夜は眠る2時間前に食事を済ませる。 そうすることで夜、胃腸をしっかり休ませることができます。そして、朝一番には体が一番欲しているものを食べること。これだけ守っていれば、かなり体は変わってくると思います」(岩井先生)

【2】単品系ダイエットはNG

エイジングデザイナー

村木宏衣さん

適度な運動で冬太りを撃退!むらき ひろい/独自の「村木式 整筋」メソッドを確立。東京・半蔵門に自身のサロン『Amazing♡beauty』を開設。

「ひとつのものしか食べない〇〇ばっかりダイエットは、栄養が偏るのでやめましょう。また、たんぱく質を抜くと、筋肉が落ちて冷えの原因につながります。肉・魚・豆・卵を各手のひら1枚分摂取するように意識してみて」(村木さん)

【3】朝食は抜かない

ダイエットコーチ

計太さん

1989 年、奈良県生まれ。大阪教育大学スポーツ科卒、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了。専門は運動生理学。高校、大学はバスケの国体選手。「2か月後の減量より1年後の健康」を掲げ、痩身目的だけでなく心身の健康を重視した前向きでポジティブなダイエットを提案。論文の科学的データに自身の経験を組み合わせた、理論的かつ実践的なトレーニング&ダイエット情報を日々発信している。2018年より経営するパーソナルトレーニングジム「ボクノジム」は、現在白金高輪、中野、秋葉原の都内3 店舗と奈良の計4 店舗に加え、オンラインジムも展開中。趣味は登山。

朝食を食べる習慣がない人、そもそもお腹が空かない人っていますよね。皆さんはどうですか? 結論から言うと、朝食を含めて1日3食は食べるべきです。理由を解説します。ダイエッターにとって朝食を食べないことのデメリットは、【1】昼食で必要以上に食べてしまう、【2】昼食後に余計なお菓子を食べる可能性が高くなる、の2点。要するに、食欲が乱れる可能性が高くなるのです。

実際に、朝食習慣がない人に朝食を摂る生活に整えてもらうだけで、余計なお菓子を食べる頻度が減り、栄養バランスが整うケースが多いのです。朝食の習慣がない人は、お腹が空かないか、時間がないかのいずれかではないでしょうか。

松田リエ先生

まつだ りえ/ダイエット講師。看護師、保健師としての経験から、栄養を重視した食習慣を推奨。10万部突破のダイエット本シリーズ『ずぼら瞬食ダイエット』(小学館)ほか著書多数。

特にしっかり食べたいのが欠食しがちな朝食。食べることで体温が上がり(=食事誘導性熱産生と呼ばれる代謝)、脂肪が燃えやすい状態を1日キープ。忙しい朝は、基本的に冷蔵庫から取り出すだけで食べられる献立でOK。太る朝ごはんの例は、菓子パンとカフェオレ(糖質と脂質過多)、スムージーだけ(体温を下げる)など。

【4】朝食は起きてから「1時間以内」に

ハーバード大学 医学部客員教授

根来秀行先生

医師・医学博士。奈良県立医科 大学医学部客員教授、杏林大学医学部客員教授、信州大学特任教授、事業構想大学院大学理事・教授。著書は『病まないための細胞呼吸レッスン』(集英社)など。

「朝食は起きてから必ず1時間以内にとりましょう。そうすることで体内時計がリセットされて、体のリズムが整うようになります 。さらに毎日同じ時間に起床して朝食をとると、より効果的です」(根来先生)

【5】食事の間隔は「5~6時間」が理想

「1日の食事は、3食が5~6時間ごとの間隔が理想。朝食同様、昼食を抜くと体内時計が大きく狂い、体が飢餓状態にあると判断されて、脂肪をため込むモードへシフトします」(根来先生)

【6】1食1食を制限するのではなく「1週間で帳尻合わせ」する

パーソナル管理栄養士 一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会 代表理事 食の相談窓口 San-CuBic 代表 HER-SELF女性の健康プロジェクト 理事

三城円さん

大学卒業後、病院勤務に従事。その後、筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。自身のダイエット・摂食障害の経験から、食べる恐怖や罪悪感を持ち、苦しんでいる人のサポートをするため、2011年にパーソナル管理栄養士として独立。食べるダイエットを基本とし、ダイエットや摂食障害、アスリートなど、一人ひとりの目的に沿った食事コンサルティングを行っている。「健康なときこそ、食の相談は管理栄養士にするのが当たり前な社会づくり」を目指し、さまざまな活動にも取り組んでいる。

「1食1食を制限するのではなく、1週間で帳尻合わせするということ。1日のうち1食、ラーメン&ライスを食べたとしたら、そのほかの食事はエネルギーの観点や栄養バランス、食べるタイミングなどを考えたバランスの良い食事に調整できればOKです。この方法であれば気軽に続けることができ、ストレスなく、痩せやすい体に向かっていくと思います」(三城さん)

【7】食べる順番に気を付ける

パーソナルトレーナー

竹下雄真さん

『デポルターレクラブ』代表。スポーツ選手や著名人のパーソナルトレーナーとして活躍。『「1日1分」を続けなさい!一生太らない”神”習慣』(世界文化社)など著書多数。

「食事中、血糖値を急激に上げないことが太らないコツ」(竹下さん)

血糖値が上がると、それを下げようとすい臓からインスリンが分泌され、脂肪を蓄積させます。インスリン分泌を抑えるために、(1)野菜→(2)汁もの→(3)肉や魚→(4)血糖値が上がりやすい炭水化物の順に食べることを習慣に。

【8】自分の「1日分の必要量」を知る

自分の手でグーとパーを作り、そのサイズを「1日分の必要量」の目安に。肉や魚などのたんぱく質や野菜はパーの量、米やパン、芋類などの糖質はグーの量を。

ごはん、パン、麺、芋類などの炭水化物はグーの量

積極的にとりたい海藻・きのこ類、乳製品、卵も、食材のサイズ感からグー程度を目安に。

野菜などの繊維質や肉類、魚介類などのたんぱく質はパーの量

野菜などの繊維質や肉類、魚介類などのたんぱく質は、指を閉じた状態のパーの量くらいは積極的にたっぷりとってOKです。

【9】ゆっくりよく噛んで食べる

管理栄養士

前田あきこ先生

パーソナルコンディショニングコーチ、日本抗加齢医学会指導士。女性ライフクリニック銀座・新宿のダイエット外来にて認知行動療法を取り入れた栄養や運動、睡眠などの生活習慣改善を指導。

「食物繊維のとれる野菜から食べ、血糖値の上昇を緩やかにするベジファーストに加え、気をつけたいのが早食い。食べる速度が速いと消化吸収も早くなり、同じ食事でも血糖値が上昇しやすいのです。おすすめは、箸を使って、時々箸置きに戻すこと。“持つ・とる・食べる”のステップごとに速度が落ちる上、咀嚼回数もアップ。早食いの人はぜひ実践を!」(前田先生)

ダイエット中に「食べるべきもの」6選

【1】「たんぱく質」で代謝アップ

松田リエ先生

まつだ りえ/ダイエット講師。看護師、保健師としての経験から、栄養を重視した食習慣を推奨。10万部突破のダイエット本シリーズ『ずぼら瞬食ダイエット』(小学館)ほか著書多数。

寝ているだけでも使われる「基礎代謝」を上げることがダイエットでは重要ですが、1日の消費カロリーの約7割を基礎代謝が占めます。この代謝を上げるには、筋肉の材料「たんぱく質」をとることが必須。ところが、食事の間隔が6時間以上空くと、たんぱく質を補うために筋肉の分解が始まります。そこで、3食でたんぱく質をとることが重要になるのです。

【2】「ビタミンB群」が代謝を加速

食べたものを燃焼させるにはたんぱく質、脂質、糖質の3大栄養素が不可欠。その代謝にエンジンをかける玄米、にんにく、ごま、ブロッコリーなどのビタミンB群を3食に加えて。

【3】代謝を下げないために「良質な油」を摂る

酸化した油は代謝が下がる原因に。加熱利用には酸化しにくいオリーブオイルやこめ油、生でとるならエゴマ油かアマニ油が◎。

【4】「野菜」を先に食べて血糖値の上昇を防止

フードプランナー

岸村康代さん

大人のダイエット研究所代表。管理栄 養士。野菜ソムリエ上級プロ。我慢せずにおいしく、効 率良く食べる指導に定評があり、TVや雑誌でも活躍。20代前半、ストレスから食に走り1か月半で7kgも増えました。そんな自分にいらだってさらに過食&体重増。でも、食べ方を変えただけで、気づけばスッキリ-10kg!

「食物繊維の多い野菜をたっぷりと先にとることは、食べても太らない基本。ベジファーストは、太る原因となる血糖値の急上昇を防げます」(岸村さん・以下「」内同)

時短ツールを活用して、野菜を食べるクセをつける

「料理が手間で野菜をたくさんとれないという人も多いはず。 私は、ピーラーやスライサー、 ハサミなどの便利ツールをフル活用して、野菜をカットする時間を短縮しています」

電子レンジで半調理しておけば、加熱料理もすぐ!

「耐熱容器にもやし1~2袋分を入れて電子レンジで2~3分加熱し、 ごま油と塩を各少量もみ込んでおきます。冷蔵庫で約3日保存が可能。 食べる前にぽん酢しょうゆやめんつゆで味つけすれば野菜の1品に。」

【5】「乳酸菌」は腸活に効果的

パーソナル管理栄養士

一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会 代表理事

食の相談窓口 San-CuBic 代表 HER-SELF女性の健康プロジェクト 理事

三城円先生

大学卒業後、病院勤務に従事。その後、筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。自身のダイエット・摂食障害の経験から、食べる恐怖や罪悪感を持ち、苦しんでいる人のサポートをするため、2011年にパーソナル管理栄養士として独立。食べるダイエットを基本とし、ダイエットや摂食障害、アスリートなど、一人ひとりの目的に沿った食事コンサルティングを行っている。「健康なときこそ、食の相談は管理栄養士にするのが当たり前な社会づくり」を目指し、さまざまな活動にも取り組んでいる。著書は『一週間で体が変わる 食べながらやせるすごい方法』(サンマーク出版)。

Q. 食事制限より腸活をしたほうが痩せるってホント?

A. ホント

「腸の調子が良ければ、体にも良い影響を与えてくれます。腸活で腸内環境を整え、腸の調子を良くすることで、ダイエット効果も期待できます 」(三城先生・以下「」内同)

\ダイエット中にも食べるべき「腸活食材」は?/

「善玉菌のひとつが乳酸菌ですが、乳酸菌そのものも体内の善玉菌のエサになります。このように善玉菌のエサになるものを取り入れる、菌を育てる、というのが“腸を元気にするための食事”になります。そのため、ダイエット中の食事にも腸活食材は取り入れていきたいですね。

腸活には、乳酸菌が多く含まれる発酵食品や、食物繊維が多いものが良いと言われています。乳酸菌が多い食品というと、味噌やヨーグルト、キムチやぬか漬けなどが有名どころですよね」

【6】「適度な糖質・ビタミン・ミネラル」は脂肪燃焼に◎

ダイエット母さん

にーよんさん

27歳で第1子を出産し、現在は4男1女のママ。ダイエットの試行錯誤をInstagramで公開したところ大反響。フォロワー全員でダイエットをする「によ部」企画では、毎回ダイエット成功者が続出している。

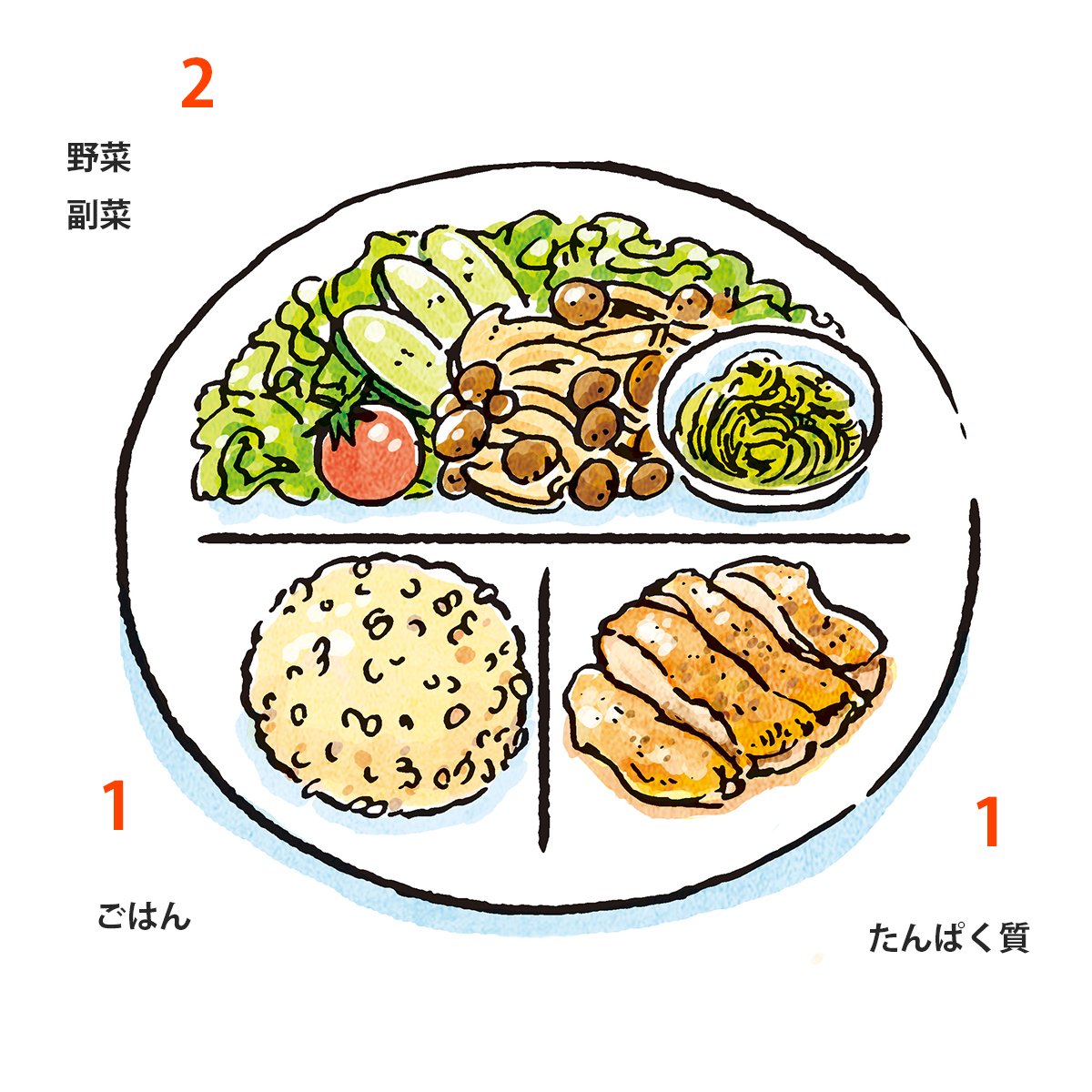

「脂肪ちぎりの鉄則…それは適度な糖質とビタミン・ミネラルの摂取です。ごはんの量は100gに固定すると便利で、それ以外は肉や魚などのたんぱく質が握り拳大、副菜3~4品が理想。プレート(下記イラスト)の量を目安に献立を立ててみてください」(にーよんさん)

- 2(野菜・副菜):1(たんぱく質):1(ごはん)

ダイエット中は「避けるべきもの」6選

【1】「人工甘味料」を避けることで味覚がリセット

松田リエ先生

まつだ りえ/ダイエット講師。看護師、保健師としての経験から、栄養を重視した食習慣を推奨。10万部突破のダイエット本シリーズ『ずぼら瞬食ダイエット』(小学館)ほか著書多数。

人工甘味料などを避けることで味覚がリセットされると、食欲がセーブされて自然とやせる体質になります。

【2】「油」は摂り過ぎに注意

内科医

奥田昌子先生

おくだまさこ/医学博士。京都大学大学院医学研究科修了。健診並びに人間ドック実施機関で20万人以上の診察に当たるほか、大手化学メーカー産業医を兼務。著書に『内臓脂肪を最速で落とす 日本人最大の体質的弱点とその克服法』(幻冬舎)。

脂肪のとりすぎを抑えるためには、やはり油の摂取量を減らすことが早道。

「オリーブオイルや亜麻仁油など、コレステロール値を上げにくく、健康にいいとされる油であっても油は油。中性脂肪の塊で、カロリーはほかの油とほとんど同じなので、とりすぎはNGです。調理法で比較するなら、当然、揚げるより焼く、焼くより煮ることで、料理に含まれる脂肪の量はぐんと少なくなります」(奥田先生)

【3】「砂糖」は即蓄えになってしまうことも

ボディワーカー

森 拓郎さん

トレーニングから姿勢矯正、食事指導まで行うパーソナルトレーニングジム「rinato」主宰。著書に『きれいな人の老けない食べ方』(SBクリエイティブ刊)。

白砂糖は良くないから、自宅には置かないという女性が増えています。でも「煮ものなど、調味料としての砂糖は気にする程ではありません」と森さん。

「ここでいう砂糖は、クッキーやケーキなどの砂糖まみれのお菓子。代謝が落ちている人は即、蓄えに回ってしまいます」(森さん・以下「」内同)

【4】「小麦粉」は栄養の偏りに注意

小麦は栄養の偏りを懸念。

「うどんやパスタなどは、単品で食事を終えてしまうことが多く、野菜やたんぱく質などの栄養が不足しがちに」

【5】「加工食品」はビタミンやミネラル不足になりやすい

「加工食品は保存期間を長くするために、腐食しやすいビタミンやミネラルを抜いていることも。また保存料のリンはミネラルの機能を奪います」

具体的にはインスタント食品やちくわ、カニカマ、ウインナー、ベーコンなど。うまみ成分の“アミノ酸”や“果糖ブドウ糖液糖”などの添加物も要注意。

【6】「アルコール」は脂肪分解を妨げる

管理栄養士

前田あきこ先生

まえだあきこ/パーソナルコンディショニングコーチ、日本抗加齢医学会指導士。女性ライフクリニック銀座・新宿のダイエット外来にて認知行動療法を取り入れた栄養や運動、睡眠などの生活習慣改善を指導。

「女性の1日のアルコール量は20gまで。ビール350ml缶1本なら約14gで範囲内です。ワイン1本は約80gで大幅にオーバー。飲みすぎると肝臓はアルコール分解を優先するので脂肪分解できず、脂肪が蓄えられます」(前田先生)

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

『温め』と『排出』が重要!旬食材の効能を生かした心と体に寄り添うレシピを提案。料理教室『meixue(メイシュエ)』を主宰。