「うつ」の8つの疑問と対処&予防法など・セルフチェックも

様々な状況や形で現れる「うつ病」、セルフ診断をして自分の状態を確認してみましょう。プロに聞く対処・予防・治療法も。早めに自分の状態を知り、重度になる前にしっかりと対処して毎日を楽しく笑顔で過ごせるようにしましょう。

軽度?重度?「うつセルフチェック」

あなたのウツっぽ具合は?

Point

この2週間、次のような問題にどのくらい頻繁に悩まされていますか? 各項目に点数をつけ、集計してください。・全くない0点

・数日1点

・半分以上2点

・ほとんど毎日3点

- 物事に対してほとんど興味がない、または楽しめない。

- 気分が落ち込む、憂ウツになる、または絶望的な気持ちになる。

- 寝つきが悪い、途中で目が覚める、または逆に眠りすぎる。

- 疲れた感じがする、または気力がない。

- あまり食欲がない、または食べすぎる。

- 自分はダメな人間だ、人生の敗北者だと気に病む、または自分自身あるいは家族に申し訳ないと感じる。

- 新聞を読む、またはテレビを見ることなどに集中することが難しい。

- 他人が気づくぐらいに動きや話し方が遅くなる、あるいはこれと反対に、そわそわしたり、落ち着かず、普段よりも動き回ることがある。

- 死んだ方がましだ、あるいは自分をなんらかの方法で傷つけようと思ったことがある。

→上記の集計結果が10点以上の場合は、心と体が不調になっている可能性がありますので、まずは心療内科やメンタルクリニックにご相談いただくことをおすすめします。

※この表は上島国利先生(昭和大学名誉教授)、村松公美子先生(新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科教授)の監修したチェックリストを基に改変しています。Copyright (c) 2017 Pfizer Japan Inc.

\5〜10点:「ウツっぽ」軽め/

- セルフチェックで5〜10点だった人は“ウツっぽ”軽め。

- 日常生活において気分が落ち込む、食欲の低下、睡眠不足、億劫感といった症状が見られても、仕事などは休まず続けられる程度の状態を指します。

\11〜20点:「ウツっぽ」中度/

\21点以上:「ウツっぽ」重め/

- セルフチェックで21点以上だった人は“ウツっぽ”重め。

- 心身の不調が顕著で、仕事や学校、家庭といった社会生活において支障を来す危険性がある場合を指します。

- うつ病かどうかの判断は自分では難しいので、早めに医療機関の受診を検討しましょう。

8つの「うつ」の疑問と予防・治療法など

【1】冬季うつって病気があるって本当?

A:本当

「冬だけでなく、環境の変化や新しい人間関係に適応が認められるような時期には季節を問わず自律神経は乱れます。

冬は寒暖差が大きく、期末の多忙さなどによる仕事のストレス、学生であれば受験など、心理的ストレスによって自律神経が乱れやすい時期です。特に冬季にうつになる状態(まれに夏にうつになることも含む)を季節性うつ病(seasnal affective disorder:SAD)といいます。

冬になると決まって眠くて、だるくてたまらない、理由もなくなぜか気分が落ち込み、寝ても寝ても寝足りない。そして炭水化物を食べたくてしかたない。ところが春になるとウソのように元気になる。そんな症状がある人は“冬季うつ”かもしれません。

一般的なうつ病と季節性うつ病(冬季うつ病)は症状が異なります。落ち込みという状態は共通していますが、うつ病は身体症状としての不眠、食欲低下が特徴です」(牧野先生・以下「」内同)

予防法

「体を冷やさないことや日光を浴びることが有効です。私は“冬季うつ”の研究もしており、光療法をラット(ネズミ)に施行して脳内のモノアミンの動きを見てみました。すると光を当てるとラットはセロトニンやドーパミンが増えて元気になりました。このことからも、日光を浴びることが大切なのがわかります。

ビタミンB12を積極的に摂るのもおすすめです。ビタミンB12は光の感受性を高めることがわかってきています。食品では、のり、牡蠣、シジミなどの貝類、いくら、サンマなどの魚類、牛、豚、鶏レバーなどに含まれています。卵、牛乳もよいでしょう」

【2】日照時間が短いと“冬季うつ”になりやすい?

A:本当

「太陽の光を浴びる機会が少ないと自律神経が乱れやすくなるので、カナダ、北欧などでは “冬季うつ”の患者さんが多いといわれています。 “冬季うつ”は、私のイメージでは冬眠に似ているのかな、と思います。たくさん食べてよく眠って春に備える熊のような状態ですね。病気ということではありますが、生体の防衛反応かもしれませんね」

予防と治療法

「“冬季うつ”の治療は大量の光を浴びることによって治っていきます。ですから、予防のために量販店で光療法用のライトを購入し、タイマーを合わせて起きる30分前くらいから光を浴びるようにすると、“冬季うつ”の予防になりますよ。

“うつ”の治療に処方する抗うつ薬は“冬季うつ”にも有効です。“うつ”にも光療法は効果があるのですが、“冬季うつ”はビタミンB12などの成分を含んだ食事療法も必要」(牧野先生)

【3】うつ病は薬を飲まないと治らない?

青山すみれクリニック院長 精神科医 医学博士 AEAJ認定アロマセラピスト

坂本 里江子医師

表参道で女性のライフスタイルの変化に寄り添った治療をめざす。産後うつ病をテーマとした講演も実績多数。産業医として働く方々のメンタルヘルス向上にむけても活動中です。アロマセラピーや心理カウンセリングを中心としたサロン「アロマメンタル研究所SUZURAN」を開設。

A:半分ホント、半分ウソ

「従来型のうつ病は薬物療法がかなり有効で、いわゆる“薬を飲まないと治らない”とされてきました。一方で現代型うつの場合は、薬だけでは治らないのではないか?という説も出てきており、色々模索しながら治療を行っている状況です。

しかも、絶対にこの薬さえ飲めば治る!というような万能な薬はありません。薬を飲みながらも生活リズムを整えたり、認知行動療法などの精神療法も絡めたりしながら、色々なアプローチを試していくことが大切です」(坂本医師・以下「」内同)

治療法

「主な治療法は、薬物療法にカウンセリング、そして十分な休息という意味で休職もあげられます。心と身体を休める環境をつくる、ストレスから離れる環境調整も治療には重要な要素となります。

副作用に関しては、以前の薬は効果も強いが副作用もキツいというイメージの薬が多かったのですが、最近開発されているのは、効果は従来と同じくらいで、かつ副作用が減少している新しいタイプの薬です。一定の効果がある薬は多いので、せっかく治る手を使わないのは勿体ない! 安易に副作用だけを拾い上げるよりかは、種類や量などを上手く組み合わせながら、主治医とよく相談して使用していくとよいですね。

また、カウンセリングは、心理士の先生との対話を中心とした治療です。そのため、みんなに効果があるわけではなく、その人の状態や原因によります。

カウンセリングが有効な人の条件としては、まずは、自分の気持ちや状況をきちんと考えて話せる状態にあること、うつ病を発病した背景に心理的もしくは社会的な問題が関係していること、本人がカウンセリングの必要性を理解して、自分自身が変わりたいと強く思っていることなどがあげられます。ご自身がカウンセリングに適用しているか不安な場合は、主治医と相談してから初めてもいいでしょう」

【4】うつ病はうつる?

A:ウソ

「うつ病は感染症ではないので、うつりません。パートナーや家族がうつと診断され、一緒に過ごすうちに自分もうつっぽくなってしまったというのは、一緒にいたからではなく、どこまで気持ち的に入り込むのか。すなわち、接し方によるものだと思います」

予防法

共倒れしないために

「うつ病は感染症ではないので、うつりません。パートナーや家族がうつと診断され、一緒に過ごすうちに自分もうつっぽくなってしまったというのは、一緒にいたからではなく、どこまで気持ち的に入り込むのか。すなわち、接し方によるものだと思います」

【5】うつ病と現代型うつは症状が違う?

A:本当

「従来のうつ病というのは、典型的なうつのことを指します。気分が落ち込んでしまったり、趣味に興味や関心が持てなくなった、やる気が出ない、考えがまとまらない、食欲が落ちる、不眠といった症状が起こります。

ところが現代型うつの場合は、過眠や食べ過ぎ、鉛のように身体が重く感じてしまうなどの倦怠感がメインに出てきます。また、場所や対人関係とも因果関係が深いという特徴があります」

治療法

「従来型のうつ病の場合は、薬物療法がかなり有効とされていて、休職を含めて十分な休息をとること、この2本柱で治療を進めていきます。

一方、現代型うつの場合は、それだけではなかなか回復が難しいといわれており、カウンセリングや休職された人が復帰に向け行うリハビリテーションの“リワーク”などを組み合わせます。復帰に向けて準備していくのも大切な治療のひとつなのです」

【6】会社行きたくない病は職場うつってホント?

A:半分ホント、半分ウソ

「職場うつというのは正式な病名ではありません。仕事に行こうとすると涙が止まらない、急に胸がドキドキして息が苦しくなる、職場で苦手な人に会ったり、ある特定の環境になるとイライラしたり不安になってしまうといった症状が出る人がいます。これは、元気なときもあるけれど急に生きていることそのものがつらくなってしまうという、“非定型うつ病”のひとつである現代型うつの一部ではないかと解釈されていて、会社との関係が強いことから“職場うつ”と呼ばれているようです。そして、職場うつには、休日や職場のストレス元から離れると、比較的動けるという特徴があります。

単に、会社に行きたくないなぁ……というくらいであれば、いわゆる夏休みやお正月休み明けなど長期休暇明けと一緒の、ちょっとした怠け心として心配するようなことではないと考えられますが、上記の症状や、過眠や食べすぎ、倦怠感があるようでしたら職場うつを疑ってみる必要があるかもしれません」

改善法

「心理療法のひとつに、認知行動療法というものがあります。これは、文字通り、認知のしかたを変えて気持ちをラクにする療法です。事象について、どう認知するかによって人の感情は変わっていきます。例えば、上司から怒られたという出来事があるとき、自分はダメだ、必要のない人間なんだと考えてしまうのも認知のひとつですが、新しいことをひとつ教えてもらえた、あるいは今日は上司の機嫌が悪かっただけだ、というのも認知です。自分の思考のクセを理解し、認知・行動パターンを整えていくことで、日々のストレスを減らしていくことを目指します。

職場恐怖もこの認知行動療法的なアプローチは有効と思われます。自分の苦手な場所や人に対して、どう認知して感情をコントロールし、どのようにやり過ごしていくか?を考えてみるといいですね。認知行動療法については、たくさんの書籍やアプリがあるので活用したり、もしひとりで難しい場合には、心理カウンセリングで心理士の先生と一緒に行っても構いません。うつ病と現代型うつは症状が違うってホント?真相を医師に直撃!【美容の常識ウソ?ホント?】でお話した通り、従来型のうつは薬物療法と休息が有効とされていますが、現代型うつの場合、それだけではなかなか回復が難しいとされています。2週間以上症状が続く、症状の改善がみられないという場合は、病院への受診をおすすめします」

【7】産後うつとうつ病は症状が違う?

アヴェニューウィメンズクリニック 院長

福山 千代子先生

日本産科産婦人科学会専門医。金沢医科大学卒業。クリニックは、医師をはじめ全て女性スタッフで構成されており、更年期障害をはじめ、月経痛や月経前症候群(PMS) などの治療も積極的に行っている。女性ホルモンに影響され様々な不調や悩みを抱える女性の生き生きとした生活を応援しています。

A:半分ホント、半分ウソ

「一般的に挙げられるうつの症状は、産後うつもうつ病も変わりません。しかし、産後うつの場合は、うつ病の症状にプラスして、赤ちゃんをかわいいと思えない、母親として自分を責めてしまう、赤ちゃんに対して不安でいっぱいになるなどの症状が出てきます」(福山医師・以下「」内同)

対処法

「カウンセリングやお薬の処方など、どちらも対処法は似てきますが、産後うつの場合は原因を取り除くことで症状が改善されていくことも。

日本は核家族化が進んでいるので、どうしても母親のワンオペ育児になりがちです。朝から晩まで自分のことはあと回しで赤ちゃんのお世話をひとりで行う…これでは肉体的にも精神的にも疲れてしまいますよね。たまには、パートナーや母親、兄弟などにサポートをお願いして、まとめて眠れる時間を確保する、産後ケア施設やベビーシッターを上手く活用するのもよいでしょう」

【8】気分の落ち込みや不安感を軽減できる香りがある?

カラーズ株式会社 ブランド・経営戦略室 室長/植物療法士

星野啓太さん

「THE PUBLIC ORGANIC」、「ARGELAN」を企画開発。精油が心身に与える影響を研究、植物の持つ可能性を追求する。AMPP認定マスターフィトテラピスト。

A:ホントです

「精油の香りでホルモンの分泌を促進させることで、落ち込み、不安感を軽減させることができます」(星野さん)

レベル別「対処法」

【1】うつっぽ軽度の人は

「VISION PARTNER メンタルクリニック四谷」院長

尾林誉史先生

おばやし たかふみ/東京大学理学部卒業後、「リクルート」に入社。その後、弘前大学医学部学士編入、東京都立松沢病院を経て、東京大学医学部附属病院精神神経科に所属。今年5月にカウンセリングをもっと気軽に受けてほしいとクリニックを開業。

「高輪台レディースクリニック」 院長

尾西芳子先生

おにし よしこ/神戸大学国際文化学部卒業後、山口大学医学部学士編入。東京慈恵会医科大学附属病院研修医、日本赤十字社医療センター産婦人科などで勤務。 妊娠・出産、婦人科がんの手術、不妊治療など幅広く学んだ後、2017年に夫婦で婦人科クリニックを開業。

- 好きなことをしたり、おいしいものを食べる

「心に余裕がないときこそ、自分の興味や喜びを満たしてあげることが大切。たとえば、エステに行く、おいしいものを食べるなど、自分の気分が上がることをしましょう。それを目標にできるような、ご褒美とするのがおすすめです」( 尾西先生)

- 生活習慣を規則正しいものにする

「睡眠時間と起床&就寝時間は、それぞれのライフスタイルに合わせてもらって大丈夫です。ただ、夜更かしはおすすめできなくて、週末も平日と同じ時間に起きて、太陽の光を浴びましょう。体内時計を正常に保つことで自律神経も整います」(尾西先生)

- 友人や家族に心の内を聞いてもらう

「不自由な思い、煮詰まっている感情を話すということは、語感が似ているだけですが『放つ』と同じだと思っています。もし周囲に“ウツっぽ”な方がいれば、何かためになることを言うより、話を聞いてあげるだけで相手の心はラクになるものです」(尾林先生)

【2】うつっぽ中度の人は

- 自分の中で信頼できる情報ソースを絞り込む

「常に情報にさらされる環境から離れて、自分に必要な情報ソースを絞り込み、よけいなことに振り回されないようにしましょう」(尾林先生)、「人の興味を引くために過激なところだけを報道するメディアには触れないよう、デジタルデトックスがおすすめ」(尾西先生)

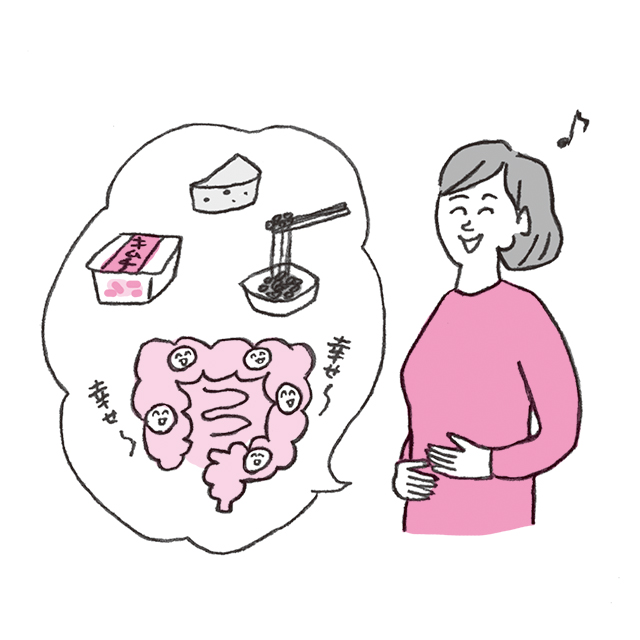

- 発酵食品をとって腸活に励む!

「ストレスに対して効能のある脳内物質“セロトニン”の分泌が小腸からも出ているという議論が盛んです。腸内環境を整えることはメンタルにも好影響があると考えていいと思います。発酵食品を多くとって幸せホルモンの分泌を促しましょう」(尾林先生)

- 自律神経を整えて心をリラックスさせる

「ストレスにさらされると自律神経が刺激され、心身ともに緊張状態に。その緊張をほぐすためにも、ストレッチを心掛けたり、呼吸法を取り入れたり、寝る前は液晶画面を見ることを控えましょう。いい香りで癒されることもいいですね」(尾西先生)

【3】うつっぽ重度の人は

- 意図的にOFFの時間を作って自分を見つめ直す

「30分でも、1時間でもいいので完全に自分だけのフリータイムを作ってください。その時間に好きな音楽を聴いたり、あるいは空をボーッと眺めるだけでもいいと思います。自分の心が浄化されるような時間を過ごしてみてください」(尾西先生)

- 深く考えずに、とにかくダラダラ過ごしてみる

「ご自身の中の既成概念をいったん取り払ってもらいたいので、とにかく食べたいときに食べ、寝たいだけ寝る! 満足するまでダラダラする経験って社会人になるとないと思いますが、常識的と思われていることから外れてみると心がラクになります」(尾林先生)

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

牧野クリニック 心療内科 診療部長。医学博士。心身医療内科専門医。優秀臨床専門医。北里大学医学部、メルボルン大学医学部大学院卒業。働く女性たちのメンタルヘルス事情に通じ、摂食障害やうつ病の治療に取り組む。患者自身が悩みの解決法を見つけられるよう、親身なカウンセリングでサポートしている。