30代で感じる「更年期みたいな不調」の乗り越え方1【わたしにもできるフェムテックBeauty】プレ更年期編2

昨今、注目を集めているフェムテック(FemTech)とは、女性(Female)とテクノロジー(Technology)を掛け合わせた造語。フェムテックについて少しでも知識をもち、実践してみるだけで、もっと生きやすく、美しい日常を送れるはず。社会で活躍する女性の皆さんを応援するために、「わたしにもできるフェムテックBeauty」では、選りすぐりの情報を発信していきます!

“プレ更年期”による不調の予防や改善方法は?

前回の「【わたしにもできるフェムテックBeauty】プレ更年期編1」でチェックした、「プレ更年期かも?」と疑ってしまうような不調を予防・改善するセルフケアについて産婦人科医・善方裕美先生が伝授します。ただし、あれもこれもと意気込むとストレスになってかえって良くないので、実践しやすいことからひとつずつでも始めるのが正解です。

自律神経の乱れによる不調は、まず生活習慣の見直しを!

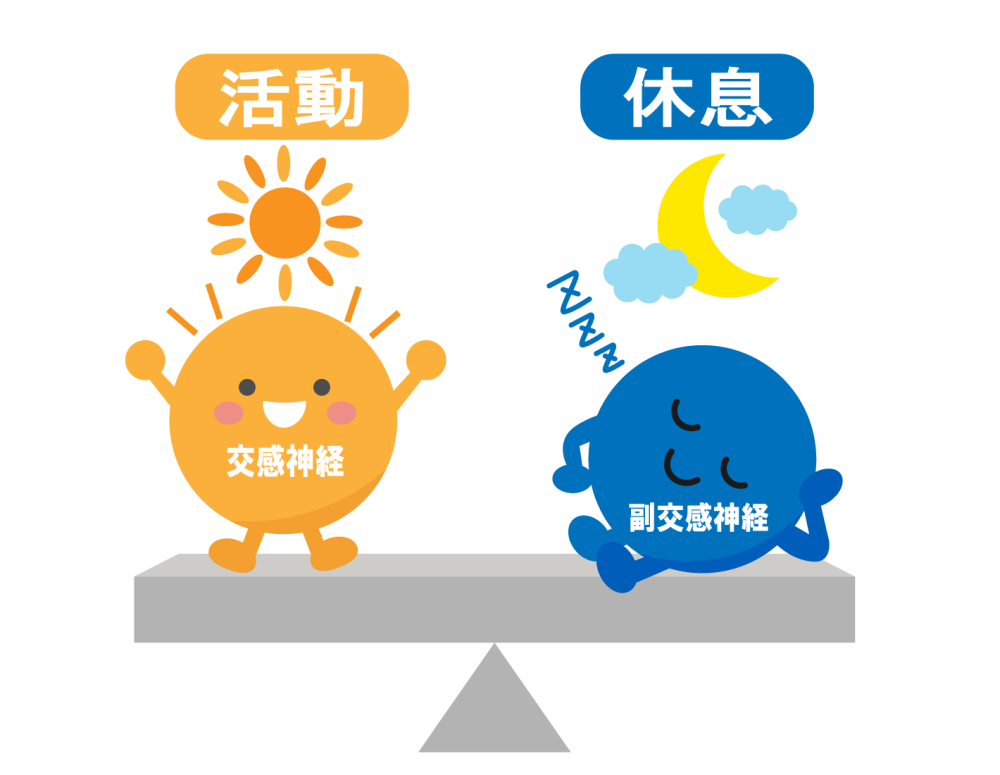

「自律神経は、活動的な日中は交感神経が優位、リラックスモードの夜は副交感神経が優位と、1日のうちでバランスよくコントロールされていることが理想です。ところが忙しい現代人は、強いストレス、睡眠不足、食生活の乱れ、運動不足などの影響で、交感神経が優位の時間が長くなりがち。予防するには、そういった環境因子を減らしていくことに尽きます」(善方先生・以下同)

【自律神経の乱れやPMSによる不調を改善するセルフケア】

「自律神経の乱れはPMSの原因のひとつでもあります。そのため、以下の自律神経のバランスを整えるケアを実践することで、PMSによる不調の改善も期待できます」

□ 仕事と家以外のサードプレイスを作って、好きなことをする

「仕事や家事から離れて、自分の好きなことに没頭できる第3の居場所を作りましょう。例えば映画、マッサージやエステ、習い事など、自分の心や体が喜ぶことをしてストレスの発散を!」

□ 仕事をコントロールしてリラックスする時間を増やし、睡眠の質を上げる

「仕事中は交感神経が優位の状態になるため、それが遅くまで続くと自律神経のバランスは乱れます。夜は仕事をコントロールして、リラックスタイムを増やすように意識しましょう。また、質の良い睡眠を確保することも重要です。1日の理想的な睡眠時間はおよそ7時間とされています」

●良質な睡眠をとるためのコツ

- 夜は照明を暖色系に切り替えて、脳への光の刺激を弱める

- 就寝の2時間程前に入浴(湯船に浸かる)

- 就寝前にスマホやPCなどのブルーライトを見ない

- 寝室の温度は夏が25~26℃、冬は15~18℃、湿度は通年50~60%が理想的

- 寝るときはゆったりとしたパジャマに着替える

- 布団は軽くて通気性の良いものに

- 就寝時、音はなるべく遮断。ヒーリングミュージックなどはOK

□ ウォーキングやストレッチなど、体を動かす習慣をつける

「ウォーキングなどの有酸素運動は気分転換になる上、代謝を促すこともできて、自律神経のバランスアップにつながります。日常的に運動の時間が取れなければ、呼吸を深める(呼吸法)だけでも効果的。また、ストレッチで体のこりをほぐすことで、イライラや抑うつなど心のこわばりもほぐせます」

□ 朝食をきちんととる

「朝、決まった時間に朝食をきちんととることは、自律神経を整えるためにとても重要です。また、セロトニンを増やすビタミンB6(赤身の魚、ささみ、ひれ肉、バナナ、ナッツなどに多く含まれる)や、カルシウムの多い食事はPMSを軽くすると言われています。理想は、玄米と味噌汁、納豆などの和朝食ですが、時間がなければ、ビタミン・ミネラルを豊富に含むグラノーラ+フルーツなどでもOK」

□ カフェインやアルコール、喫煙を控える

「コーヒーや紅茶、緑茶など、カフェインを多く含む飲み物には神経を興奮させる作用があるため、PMSを悪化させると考えられています。睡眠の妨げにもなるので、夕方以降は摂取しないのが賢明です。また、アルコールやタバコも、交感神経を優位にさせて自律神経のバランスを乱します」

上記のような規則正しい食事、運動、睡眠で生活のリズムが整えば、自律神経の乱れやPMSによる不調の緩和につながります。

次回は、ホルモンバランスの乱れによる不調の予防や改善についてご紹介します。

メインイラスト/リバー・リー(softdesign) 構成/つつみゆかり

過去の【わたしにもできるフェムテックBeauty】の記事はこちらからチェック!

【わたしにもできるフェムテックBeauty】記事一覧

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

よしかたひろみ/医学博士。日本産婦人科学会専門医・女性ヘルスケア専門医・日本骨粗鬆症学会認定医。約30年来、更年期障害について、カウンセリング、ホルモン補充療法、漢方薬、食事、運動、代替医療など多角的なアプローチで治療を行う。著書に『女医が教える閉経の教科書』(秀和システム)、『子宮のきほん』(池田書店)など。