インフルエンザやノロウイルス…冬の天敵“ウイルス”はどうやって増える? 専門家が解説

冬のこわ~い天敵「ウイルス」。ウイルスの増え方、ウイルスの感染経路を知って今から予防しましょう! 詳しいお話を大阪市立大学大学院 医学研究科細菌学教授 金子幸弘先生に伺いました。

ウイルスはどうやって増える?

ウイルスは菌よりはるかに小さく、人の細胞内に侵入して増殖

ウイルスは感染した人の細胞内で増殖する

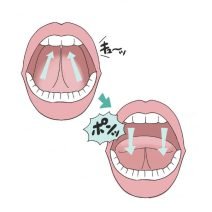

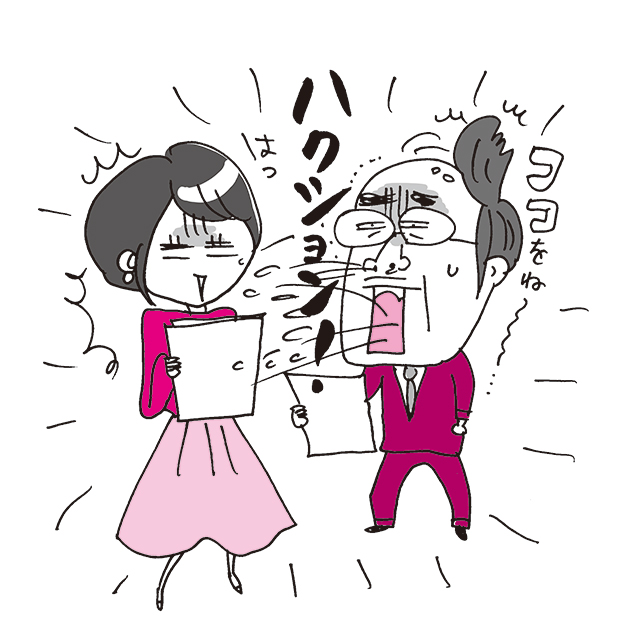

「人も細菌もカビも、すべての生物は細胞からできていますが、ウイルスには細胞がありません。つまり細胞分裂を起こさないため、自力では増えることができないのです。だったら、生き残るためにどうやって増えるのか…。それは、人などほかの生物の細胞(宿主細胞)に入り込み、その生物のもつDNAやRNAの代謝機能を借りて、自分のDNAを増やしていくのです。つまり、インフルエンザもノロウイルスも、宿主細胞のない所では増殖できず、人に感染して初めて勢いを増します。人から人への感染経路は、感染者の咳やくしゃみによる飛沫を体内に吸入する『飛沫感染』、ウイルスのついた手で目や鼻、口などを触って粘膜から侵入させる『接触』などがあります。ウイルス感染が冬に多いのは、侵入してきたウイルスを外に押し出そうとする鼻腔や咽頭の“繊毛”の力が、空気の乾燥によって低下してしまうのが理由のひとつ。口内が乾燥していると、ウイルスがのどに張りついて増殖しやすくなる可能性が考えられます」(金子先生)

主な感染経路は

1.飛び散ったウイルスを吸入【飛沫感染】

インフルエンザの場合は、感染者の咳やくしゃみ、ノロウイルスの場合は嘔吐物などが、空中や床に飛び散り、その飛沫を含んだウイルスを吸い込むことで感染。

2.ウイルスの付着した手指から【接触感染】

インフルエンザウイルスは、ウイルスの付着した手指で目や鼻、口などの粘膜を触って感染。ノロウイルスは汚染された食品や感染者の便、嘔吐物に触れて感染。

その他

ウイルスに汚染された食品を食べたり、ウイルスの付着した手指で触れた食品を食べて感染する「経口感染」、吐しゃ物や下痢便に残存したウイルスが空気中に舞い上がり吸入して感染する「空気感染」もある。

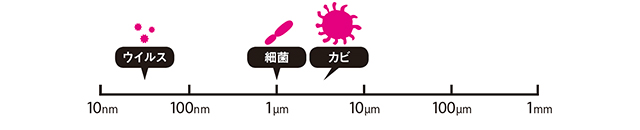

肉眼で見えない微生物の中でもウイルスのサイズは超微小!

ウイルスの大きさを表す単位は、1mmの100万分の1のnm(ナノメートル)。1mmの1,000分の1のμm(マイクロメートル)が単位のカビや細菌と比べても格段に小さい。

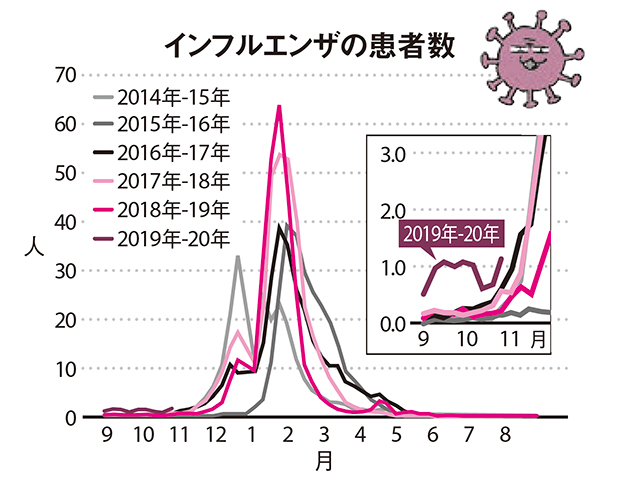

季節性インフルエンザの患者数は冬がピーク

東京都感染症情報センターが調査した、都内の定点医療機関(419か所)におけるインフルエンザ患者の数は明らかに冬がピーク。今年は9月の段階で例年の5倍と報告された。

出典:2002-2018「Tokyo Metropolitan Institute of Public Health」を基に作成

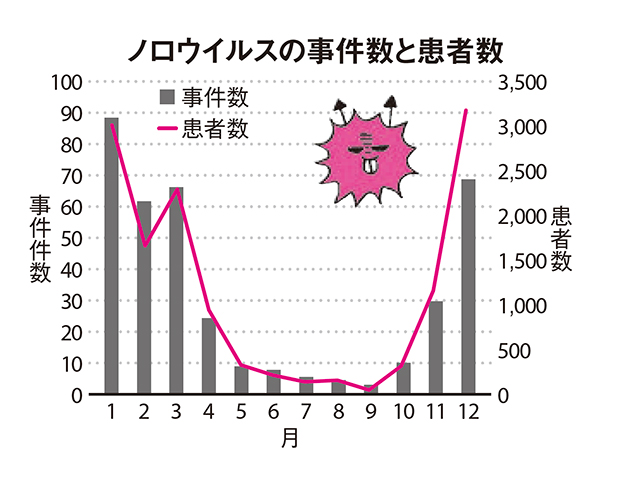

ノロウイルスによる食中毒も冬に激増

ノロウイルスによる食中毒発生状況月別推移(2009~’18年平均)を見ると、例年10月頃から増加し始め、12~1月がピーク。今年も既に感染症胃腸炎の増加が始まっている。

出典:厚生労働省「食中毒統計」を基に作成

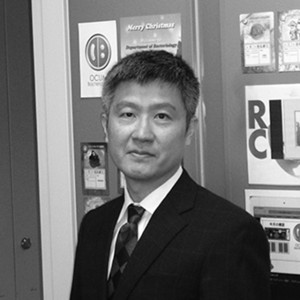

ウイルスや菌について教えてくれたのは…

大阪市立大学大学院 医学研究科細菌学教授 金子幸弘先生

かねこゆきひろ/長崎大学医学部卒。医学博士。同大学附属病院に勤務後、研究員として米国ワシントン大学、国立感染症研究所に所属。2014年から現職へ。自ら考案の「バイキンズカード」が話題。

『美的』1月号掲載

イラスト/すぎうらゆう 構成/つつみゆかり、有田智子

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。