もっとラクに生きるために!今すぐできるメンタル・マネジメント実践法

メンタルの起伏は誰にでも起こりうること。生きづらさを感じる「弱メンタル」さんが少しだけ楽に、軽やかに生きられるように。弱ってしまった時に否定するのではなく、うまく付き合っていく方法を伺いました。

もっとラクに生きるために!自分でできるメンタル・マネジメント実践法

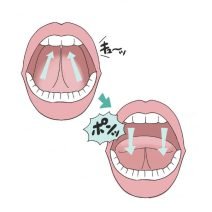

1. 呼吸を深める→ゆっくり腹式呼吸をすることで心が安定

背筋を伸ばして胸を軽く開き、口をすぼめて長くゆっくりと息を吐く。おなかの空気を全部出すイメージで吐き切ったら、自然に鼻から息を吸い込む。おなかが膨らんだら、3秒程息を止め、再度ゆっくりと息を吐く。これを5回程繰り返す。慣れたら回数を増やして。

「感情は自律神経と密接な関係をもっていて、緊張や不安を感じているときは交感神経が優位な状態です。乱れた自律神経を意識的に整えられる唯一の方法が呼吸。不安なときは呼吸が浅く速いのですが、深くゆっくりと息を吐くことで、副交感神経が優位になり、不安を軽減できます」(心理カウンセラー「LOGOSCOPE」代表 片田智也さん/以下同)

2. 感情を言葉にする→出来事を客観的に把握できて安心

ジャーナリングは別名“書く瞑想”。気持ちを鎮め、手を止めずに書き続けることがポイント。5W1Hの事実と、内なる感情は線で分けて書くようにする。

「起きたことの5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)と、そのときの感情を書き留める“ジャーナリング”は、 自分を客観的に把握できる行為。安心感につながります。ただし、悪口で埋め尽くすのは、マイナス感情をあおるのでNG」

3. 信頼している人と話す→理解者の存在が安心につながる

話をして安心できるのは、「共感」「協力」「共有」をし合える相手。自分の悩みを親身になって聞いてくれる友人が理想的。

「人は社会的な動物のため、困ったら助けてくれる仲間がいることが、安心感の源泉になります。自分が感じている不安について同じ温度感で共感し、勇気づけてくれる人が◎。ただし、弱メンタル同士だと不安が強まるため、逆効果です」

4. 笑う時間を作る→笑い=リラックスの証

動物の赤ちゃんなど、可愛くてつい微笑んでしまうような動画は、リラックス効果が大。好きなエンタメやお笑いを観るのも有効。

「通常、笑っているときは、リラックスしているとき。精神的に安心安全な状態です。うそ笑いではなく、心から笑えるシチュエーションを作ることで、不安や落ち込みの感情から解放されます。大笑いする必要はありません。ふっと気を抜ける程度でも、習慣的に笑う時間をもつことは大事です」

5. 手作業に集中する→単純な作業に没頭すると不安を忘れられる

料理に集中するのも◎。特に餃子を包むなど、同じ動作を繰り返す作業は、無になれて、不安や落ち込みの感情を忘れられる。

「不安を感じているときは、手や足を動かすことで、安心感を得やすくなります。貧乏揺すりもそのひとつ。例えば、編み物などの単純作業に没頭するだけで、気持ちが安定してくるものです。逆に、未来に起こるかもしれない危険に対して、ザワつく気持ちを抱えながら何もしないのは、不安を募らせることに」

6. 運動をする→心拍数UPや筋肉の緊張が、その後のリラックスにつながる

運動をノルマ化するとストレスになるので、通勤時にエスカレーターではなく階段を使うなど、無理なくできることを習慣に。

「運動をすると心拍数が上がって、筋肉が緊張します。そのときは精神的にも緊張を感じますが、運動後は自然にほぐれてリセット。運動で血流が促されることも、心の安定につながります。頭でリラックスしようと思うと、かえって緊張してしまうので、考えるよりも体を動かす方が早くて効果的!」

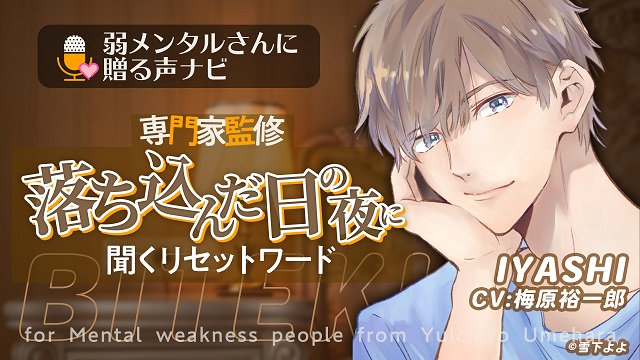

専門家監修のリセットワードを「癒し男子」が声ナビ!

気持ちを癒してくれる「IYASHI」(CV梅原裕一郎)の音声つき!

あなたのメンタルに合わせた励ましの言葉を、甘く優しい声で語りかけてくれます。

ココからGO!

▷

『美的』11月号掲載

イラスト/Yumika、雪下よよ 構成/つつみゆかり

※価格表記に関して:2021年3月31日までの公開記事で特に表記がないものについては税抜き価格、2021年4月1日以降公開の記事は税込み価格です。

かただともや/会社経営のストレスで視覚障害を患った後、精神医療や心理療法を学んで転身。教育、行政、一般企業、スポーツ界など幅広い現場でメンタルケア業務に取り組む。カウンセリング実績は延べ1万人以上。